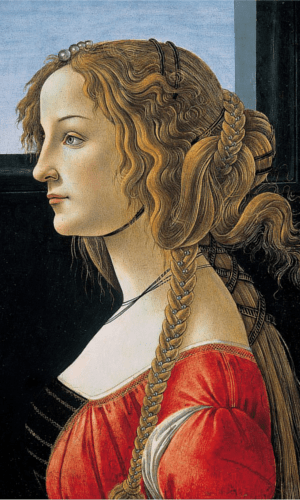

Tutti noi la conosciamo, l’abbiamo almeno una volta vista o ammirata a casa della nonna o su qualche santino. Non a caso è una delle Madonne più conosciute e riprodotte al mondo, però la sua storia è piuttosto particolare.

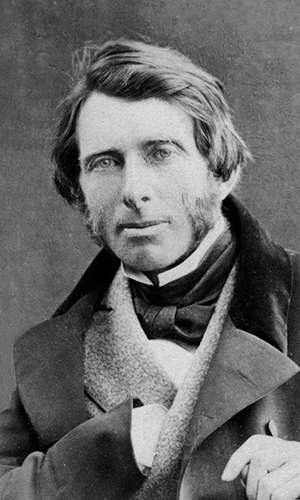

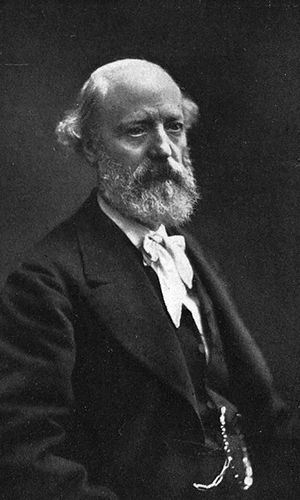

Roberto Ferruzzi nacque nel 1853 a Sebenico, in Dalmazia, all’epoca territorio veneziano. Sue padre era un avvocato nonché un amministratore territoriale e questo, all’epoca, significava che anche il figlio avrebbe fatto lo stesso identico mestiere. Raramente, infatti, la progenie poteva discostarsi più di tanto dalla professione dei genitori, erano spinti, al contrario, a continuare la tradizione di famiglia.

Roberto si trasferì, così, a Padova dove divenne appunto studente di Giurisprudenza, ma la sua passione per il disegno e per la pittura non lo abbandonò, tanto che nel 1870 si spostò a Luvigliano, un quartiere di Torreglia, una città che si espande ai piedi dei Colli Euganei. Qui, immerso in una natura quasi bucolica, si dedica totalmente alla sua passione per la pittura e crea un consorzio per gli artisti, un piccolo gruppo in cui ci si poteva scambiare idee e opinioni.

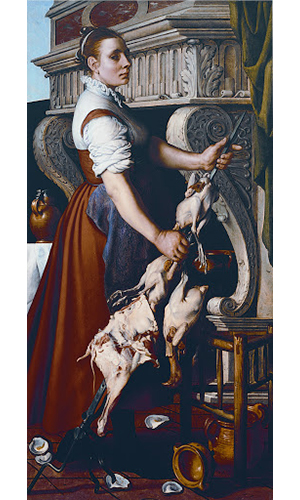

Realizzerà moltissime opere in questi anni, ma di sicuro la più famosa è lei: la Maternità. Infatti, fu solo successivamente che il quadro ricevette una valenza religiosa, ma la sua origine era puramente atea. Ma andiamo con ordine!

Ad ispirare l’opera fu una bambina, Angelina Cian, di appena dieci anni, la secondogenita di una covata di quindici figli, la quale teneva in braccio il più piccolo dei suoi fratelli. Questa scena richiama la dura e triste situazione delle campagne venete di inizio Novecento: i figli erano l’unica ricchezza che i poveri contadini avevano, erano manodopera gratuita che poteva essere usata, sin dalla giovane età, nei campi o che potevano portare dei guadagni extra se riuscivano a trovare lavoro da terzi. Angelina, in quel periodo, era lasciata a casa ad accudire i fratelli minori mentre i genitori erano occupati nel lavoro. Ferruzzi rimase affascinato dalla serietà del suo giovane volto e decise di dipingerla, sublimando le fatiche della sua vita e rendendola quasi l’emblema della condizioni di estrema povertà della sua terra, che basava la sua fortuna proprio sulla capacità delle donne di procreare braccia forti, adatte a lavorare la terra. Poco importava la loro età.

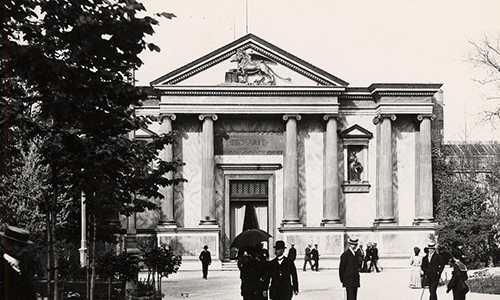

Il quadro, di una dolcezza e delicatezza unica, fu portato alla seconda edizione della Biennale di Venezia (1897) e vinse la competizione quasi all’unanimità. Il volto di Angelina aveva rapito i cuori di molti che cominciarono a vedere in quella Maternità non il volto di una contadinella qualsiasi ma quello della Vergine, probabilmente anche grazie alla luminosità, quasi dorata e sacrale, del velo che le copre la testa. Ovviamente il successo fu tale che l’opera ebbe una fila incredibile di acquirenti, pronti a sborsare veri e propri patrimoni per potersela accaparrare. A vincere questa corsa all’offerta migliore furono i fratelli Alinari , due fotografi fiorentini, coloro che permisero che questa immagine entrasse in tutti i modi nelle nostre case. I due, infatti, videro un doppio guadagno nel possedere l’opera: il primo era il possedere i diritti di riproduzione di questa, che fu, appunto, riproposta in ogni modo e con le più numerose variazioni (ponendo la figura contro un muro di diversi colori oppure a sfondi monocromatici, rendere più o meno luminose le vesti o togliere, addirittura, le decorazioni del foulard), il secondo guadagno era rivenderla, tenendosi ben stretti, però, i diritti di cui abbiamo parlato poc’anzi.

I due fotografi trovarono in un ambasciatore americano il giusto acquirente, ma purtroppo, nel momento stesso in cui l’opera salpò per raggiungere il Nuovo Mondo se ne persero le tracce. C’è chi ipotizza sia finita in Pennsylvania, all’interno di una collezione privata, chi, invece, pensa che la nave che la trasportava sia stata affondata, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, dai tedeschi. Di certo è strano che un’opera così amata ed entrata nell’immaginario comune si sia volatilizzata e che non esistano notizie certe proprio sull’affondamento di un’imbarcazione con un tale tesoro al suo interno. Ma durante la guerra, si sa, non si hanno le stesse priorità di quando si è in pace.

Luvignano, comunque, tuttora non demorde e spera che un giorno la sua Madonnina ritorni a casa e possa fare bella mostra di sé tra le mura dell’abitazione-museo di Ferruzzi.

Già così la storia è triste, a livello storico artistico, ma a livello umano le tragedie intorno a questo quadro non sono ancora finite. Spostiamo lo sguardo verso la fanciulla che posò e che divenne il volto della Vergine inaspettatamente: Angelina. La giovane si trasferì poco dopo aver posato per il Ferruzzi a Venezia, dove si sposò con Antonio Bovo. Alla ricerca di maggior fortuna i due, nel 1906, migrarono in America, sperando di vivere il sogno americano che, già in quegli anni, riempiva le fantasie dei più.

Qui Angelina costruisce una nuova e numerosa famiglia, composta da lei, il marito e i dieci figli. Purtroppo la favola finì bruscamente quando, nel 1929, Antonio muore e lei si trova con troppe bocche da sfamare e senza un lavoro. La fragile mente della donna crolla e viene ricoverata in manicomio, mentre i figli vengono affidati a un orfanotrofio dove cresceranno.

La secondogenita, Maria, sceglierà da adulta la via della vocazione, prendendo il nome di suor Angela Maria in onore della madre che morì a inizio degli anni Settanta, senza aver più lasciato l’ospedale. Decisa a ricostruire la storia della sua famiglia di cui conosceva poco, visto il silenzio della madre, la suora si recò a Venezia dove incontrò alcune anziane parenti. Furono loro a raccontarle la storia del quadro e di come questo fosse diventato così famoso, chiudendo, finalmente, il cerchio.

Può sembrare quasi poetico il fatto che la figlia di colei che diede il volto alla più famosa Madonna di tutti i tempi sia diventata suora, quasi a investire la famiglia Cian di un destino quasi miracoloso e dedito alla fede, ma fa un po’ rabbia pensare che, Angelina, quel volto che ammiriamo ovunque, morì povera e sola in un manicomio. I diritti d’immagine all’epoca erano molto blandi e imperfetti, concentrati solo su alcuni aspetti e non certamente sui diritti dei modelli che posavano. Il volto di Angelina è in tutte le case del mondo, eppure lei di questo grande successo non ha guadagnato assolutamente nulla se non il ricordo perpetuato dalla sua famiglia e dal quartiere di Luvigliano.

Fonti:

-A.Socci, Il mistero della Madonna più conosciuta al mondo. Un groviglio di vite che sfiora anche Pablo Neruda, https://www.antoniosocci.com/il-mistero-della-madonnina-piu-conosciuta-del-mondo-un-groviglio-di-vite-che-sfiora-anche-pablo-neruda/

–http://www.luvigliano.it/storia/madonnina.htm

–https://www.alinari.it/it/news/1012420/il-mistero-della-madonnina-col-bambino