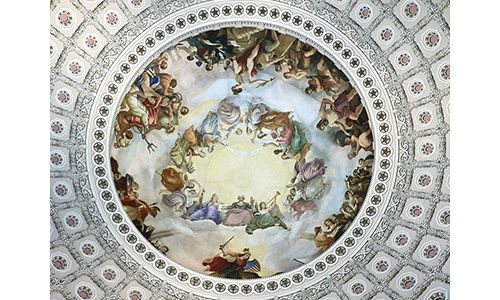

Gli Stati Uniti sono il Paese delle grandi invenzioni e delle innovazioni, di coloro che hanno sfidato i grandi dèi del passato, vincendo, tanto da sedersi al loro fianco. Una vittoria che hanno voluto celebrare nella cupola centrale del Palazzo più importante del potere americano: il Campidoglio.

Ormai lo sapete: i miei articoli, che molto spesso hanno toni vaneggianti, nascono nei modi più bizzarri.

Questa volta il concepimento di questa malsana trovata è avvenuto più o meno così. Me ne stavo seduta in giardino, in piena quarantena da Covid-19 (maledetto te!), con una tazza di tea fumante in mano (perché fa fin troppo freddo per essere fine marzo) e un mattone da 1479 pagine nell’altra. Quando all’improvviso mi trovo a leggere dell’Apoteosi di George Washigton. Toh, un’opera che non conosco! Leggo ancora e…perché Cerere è su una mietitrice?

Non ci serve un mago per capire che ho passato il resto del pomeriggio chiusa in casa a cercare foto, notizie, saggi, libri al riguardo. Perché una dea su un mietitrice non si era mai vista! O meglio non qui in Europa, ma in America, dove ormai può letteralmente succedere di tutto, l’hanno vista per ben 155 anni!

E a pensarci fu un italiano! Un certo Costantino Brumidi, artista nato nel 1805 a Roma e che lavorò per tre anni nello Stato Pontificio, rimanendo affascinato da un certo Michelangelo Buonarroti. Purtroppo la conquista francese di Roma e il periodo in carcere lo portarono a fare le valigie e andarsene in America, dove fece parecchio successo. Così tanto da essere chiamato a lavorare al Campidoglio di Washigton, la sede del potere temporale degli Stati Uniti d’America.

La sua bravura gli permise di avanzare la pretesa di decorare la cupola centrale del palazzo, cosa che accadde. Si trattava di una struttura maestosa che ricorda in modo evidente quelle delle nostre basiliche religiose: un elemento religioso che si va ad inserire all’interno del tempio politico per eccellenza del mondo. Gli Stati Uniti sono Paese dell’eterno paradosso: da un parte si crede fermamente al volere divino che ha concesso ai Padri Pellegrini di giungere in una terra così ricca e che si sarebbe imposta sul Vecchio Mondo, ma allo stesso tempo hanno la consapevolezza della forza dell’uomo, della sua capacità di farsi da solo ed emergere con le proprie qualità.

Su uno sfondo dorato, la composizione della cupola si sviluppa su due piani orizzontali. Quello più vicino al centro rappresenta George Washigton che, con la sua inconfondibile giacca blu e gialla e un manto sulle ginocchia, viene innalzato alla gloria, diventando, quindi, una divinità politica e storica degli Stati Uniti. E’ circondato da tredici fanciulle che, con lui, siedono su un anello di nuvole: lo stanno accompagnando nell’Olimpo della Storia.

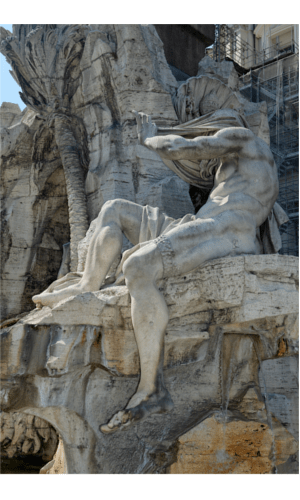

È la parte sottostante a interessarci di più: sulla base della cupola, su un terreno brullo, gli antichi dèi si muovono tra invenzioni di un futuro così lontano da loro. Il loro dominio è finito, però, essi sono coloro che, divinamente, hanno ispirato gli uomini a raggiungere queste meravigliosi scoperte scientifiche.

Nettuno, seduto sul suo carro di conchiglia, trainato dai possenti e irrequieti cavalli bianchi, trattenuti da tritoni, ninfee e putti, si staglia su una porzione di mare da cui sbuca la prua di un battello a vapore. La dotta Minerva guida le menti di Morse, di Fulton e Franklin verso le deduzioni che li condurranno alle loro invenzioni (rispettivamente: il noto codice Morse; la nave a vapore; il parafulmine, oltre ai grandi contributi nel campo dell’elettricità, della meteorologia e dell’anatomia). Vulcano, invece, presiede i lavori di una fucina che non crea più spade e scudi, bensì cannoni e fucili, che sembra ammirare soddisfatto; lavori che verranno utilizzati da Ares/America. La dea della guerra, vestita in maniera classicheggiante, sembra trasformarsi in un’antenata di Capitan America con l’elmo e lo scudo con i colori della bandiera americana e l’aquila reale che l’accompagna e ghermisce i nemici. Arriviamo a Cerere su quella famosa mietitrice McCormick che ha fatto iniziare questo viaggio.

Si tratta di una lode non solo all’uomo che ha creato quello che ad oggi sembra il Paese più forte del mondo, che ammiriamo e che, sotto sotto, desideriamo, ma anche all’avanzamento tecnologico di cui è stato protagonista. Oggi sorridiamo all’idea che l’elettricità sia questa grande scoperta o che una mietitrice trainata da cavalli sia rivoluzionaria, ma all’epoca erano delle cose pioneristiche.

Trovo, però, affascinante una cosa. Noi europei siamo portati a guardare in alto e vedere il mondo celeste come il mondo perfetto, ideale, in cui tutto risulta compiuto (sia che crediamo al Regno dei Cieli, al Valhalla o al dio spaghetto). E’ il luogo delle divinità e degli dei, è lì che vogliamo sederci.

A Washigton, per la prima volta, non è così! I padri fondatori ci osservano dall’alto, invidiandoci quello che per noi è normalità (cellulari, computer, acqua corrente, elettricità ovunque, anche in tasca). Si sono seduti di fianco alle divinità del passato, sapendo che ogni piccolo passo creerà un nuovo dio che prenderà posto nel nuovo Olimpo. Sotto quella cupola che inneggiava all’avanguardia della tecnica e della scienza ci sono esempi di come l’intelligenza umana abbia preso e modificato quelle che sembravano le invenzioni ultime, impossibili da eguagliare, creando qualcosa di nuovo, di ancora più magnifico.

Gli dèi non sono più tra le nuvole, ma vivono la terra. Le nuove divinità siamo noi!