Abbiamo già parlato dell’architettura che cerca di rispettare l’ambiente, ma Wright è andato oltre, pensando a edifici che entrano in contatto intimo con la Natura che li circonda.

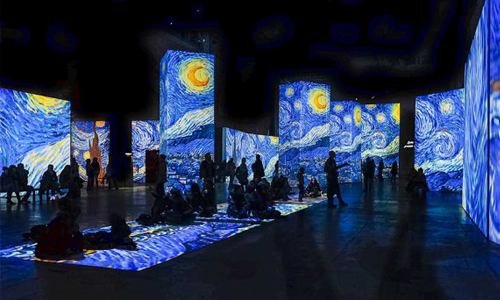

Quando si parla dell’architettura è innegabile pensare che sia determinante per la nostra vita, è l’asse e pilastro della nostra casa, del nostro ufficio, del nostro museo preferito. Allo stesso tempo, tuttavia, se si pensa ad essa, se associata al concetto di urbanizzazione, può talvolta essere vista in una visione negativa, come qualcosa che modifica e distrugge l’ambiente circostante. Può l’architettura coesistere con la natura per trarre uno vantaggio dall’altra? Questa domanda non me la sto ponendo io per la prima volta ma anzi, già nel Novecento, secolo dove l’urbanizzazione inizia a crescere esponenzialmente, sono tanti gli architetti che ragionano su questa tematica.

Il primo tra tutti è Frank Lloyd Wright, conosciuto dai più per aver realizzato il museo a spirale del Guggenheim di New York. Oltre alle importanti commissioni pubbliche, Wright ha dedicato gran parte della sua vita anche alla progettazione di case private. L’esempio più noto è quella della Casa sulla Cascata, o casa Kaufmann, dal nome del suo proprietario e committente. La villa si trova lungo il ruscello Bear Run in Pennsylvania e rappresenta un capolavoro della cosiddetta architettura organica, di cui l’ideatore è proprio Wright, corrente che concepisce la volontà di ricercare un profondo equilibrio tra la natura e l’uomo tramite l’integrazione di elementi artificiali immersi intorno a un ambiente naturale. “Così ambiente ed edificio sono una cosa sola; piantare gli alberi nel terreno che circonda l’edificio, quanto arredare l’edificio stesso, acquistano un’importanza nuova, poiché divengono elementi in armonia con lo spazio interno nel quale si vive. Il luogo (la costruzione, l’arredamento) – ed anche la decorazione, e anche gli alberi – tutto diviene una cosa sola nell’architettura organica … sintesi nella quale confluiscono tutti gli aspetti dell’abitare, e si pongono in armonia con l’ambiente” con queste parole l’architetto esprime in modo chiaro ed esplicito l’intento nel realizzare questi edifici, delle oasi completamente immerse nella natura dove l’uomo può immergersi completamente.

Nonostante il cemento, materiale architettonico del nuovo secolo, è considerato un composto artificiale che va in contrasto con ciò che si trova in natura, nella Casa sulla Cascata esso è sapientemente usato per legarsi ad altri materiali quali la pietra e il legno. L’architettura organica è concepita per creare degli spazi dove aria e luce si diffondono insieme per creare un’unità architettonica, l’abitazione deve essere libera negli spazi, eliminando la concezione delle stanze come luogo chiuso e l’arredamente diventa parte integrante dell’edificio. Oltre a Wright sono altri gli architetti che hanno realizzato strutture riprendendo il concetto di architettura organica, tra questi abbiamo Bruce Goff, considerato quasi il diretto successore del padre teorico e il finlandese Alvar Aalto, nonché lo svedese Erik Gunnar Asplund. Questi due sono coloro che hanno posto i canoni specifici del progetto organico, volto appunto alla realizzazione di un’architettura creativa e interpretativa dei bisogni dell’uomo e in simbiosi con la natura. Tra gli esponenti italiani abbiamo invece Bruno Zevi, fondatore dell’Associazione per l’Architettura Organica, nonché autore di un saggio teorico e Giovanni Michelucci.

Questo modo di concepire la costruzione degli edifici ha influenzato molto l’architettura, in particolare quella più contemporanea, portando alla nascita di nuovi settori come l’architettura bioclimatica, l’architettura sostenibile e la bioarchitettura che, soprattutto al giorno d’oggi dove l’uomo sembra sempre di più allontanarsi dalla natura, pone come necessaria l’esigenza di ritrovare un equilibrio e un dialogo con essa.

Fonti:

– E. Frank, Pensiero organico e architettura wrightiana, Dedalo, Bari, 1993;

– F. L. Wright, Una autobiografia, Jaca book, Milano, 2016