L’Italia, più precisamente la sua Costituzione, annovera tra i suoi principi fondamentali (art. 9) la cultura e le sue attività come parte integrante dello Stato, il quale ha il compito di tutelare e valorizzare ogni suo aspetto.

La pandemia scatenata dal Covid-19 che da mesi sta tormentando il mondo intero, ha messo a dura prova questo principio, trasportando in una profonda crisi un intero settore, già messo in difficoltà da anni. Già durante la prima fase del virus, a marzo, le attività culturali, come quelle di molti altri settori, sono state sospese per tutelare prima di tutto la salute di ogni cittadino. Durante l’estate abbiamo assistito a una lenta ripresa, dovuta anche all’attività di promozione di alcuni luoghi che si sono avvalsi di famosi influencer (prima fra tutti Chiara Ferragni di cui vi abbiamo parlato qui) per spingere gli italiani a scoprire e a visitare le proprie bellezze.

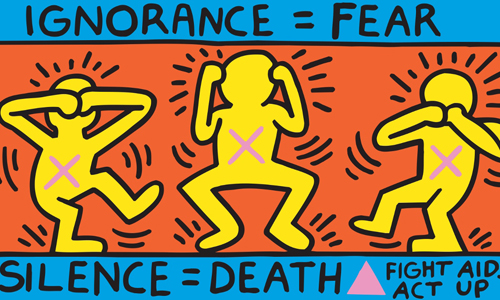

Con l’aumento dei contagi a settembre, però, si è tornato a parlare di restrizioni, ma cosa ancora più spinosa, di cosa è essenziale e cosa no. Tra i primi interventi inerenti al mondo della cultura, rientra l’ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre, che sospende fino a data da destinarsi le domeniche gratuite ai musei. Il provvedimento blocca così una delle iniziative riguardanti i beni culturali che più di tutte ha avuto successo. Lanciata dal MiBACT nel 2014, essa ha registrato sin da subito un aumento importante di introiti e visitatori. La causa della sospensione è dovuta all’ingente flusso di persone che si riversa durante queste giornate, quindi è comprensibile la motivazione che sta dietro l’emissione di questa ordinanza. Ma piuttosto che intervenire con una cancellazione temporanea non bastava trovare una soluzione diversa, magari un accesso tramite prenotazione, come avviene ad esempio per tutte le mostre, per dare così comunque la possibilità di fruire di un po’ di bellezza, così necessaria in questo periodo buio, anche a coloro che, soprattutto di questi tempi, non avrebbe la possibilità economica per pagare un biglietto? Ma passiamo al prossimo provvedimento, che ha scatenato non poche polemiche e proteste. Il 25 ottobre il governo emana un nuovo DPCM che regola la chiusura di attività non definite essenziali, al fine di limitare quanto di più la socialità e di conseguenza il contagio, che si fa sempre maggiore. Tra queste attività obbligate alla chiusura rientrano i cinema e i teatri.

Le polemiche e le petizioni che si sono susseguite sono tante, se da una parte abbiamo la salute, priorità assoluta da tutelare, in particolare in questo momento, non possiamo non ascoltare il dolore di chi con queste attività non essenziali ci campa, o quantomeno prova a farlo. Attori, registi, assessori alla cultura si sono opposti al provvedimento, facendo appello al Premier Conte e Dario Franceschini, Ministro del MiBACT, per spingere sulla riapertura di questi luoghi che, dopo aver faticato e speso soldi per adeguarsi alle norme di sicurezza, si vedono costretti a dover richiudere le loro porte. La motivazione maggiore che chiede che le porte dei luoghi culturali rimangano aperte è dimostrata anche dall’evidenza dei fatti: da marzo sino ad oggi è risultato solo un caso di positività tra gli spettatori, quindi l’incidenza sui numeri dell’epidemia è talmente bassa che forse viene da pensare che siano altri i settori a cui rivolgersi se si vogliono davvero ridurre i contagi.

Una scelta inoltre che, secondo alcune indiscrezioni uscite qualche giorno dopo la firma del decreto, più che scientifica appare politica, scaturita infatti da uno scontro tra Franceschini e Spadafora, Ministro dello Sport, il quale anche lui si è battuto contro la chiusura di piscine e palestre. Infine il 6 novembre è entrato in vigore un nuovo dpcm che suddivide le regioni italiane in tre aree di rischio. In ogni caso, la decisione di chiudere le mostre e i musei ricade comunque su tutto il territorio nazionale. Viviamo in tempi difficili dove complesse sono le scelte che si compiono per proteggere la salute. Non sono qui per giudicare l’operato e le scelte del Governo, lo Stato ha il compito di occuparsi di diverse materie: istruzione, cultura, salute, economia ecc. ed è normale che talvolta per far fronte a un problema se ne debba favorire una ad un’altra, ma è anche vero che come ha spiegato Cultura Italiae che “chi opera nel settore della cultura è consapevole dell’importanza che essa ricopre soprattutto in momenti difficili come quello che ci troviamo ad affrontare. Sarebbe un grave danno per i cittadini privarli della possibilità di sognare e di farsi trasportare lontano oltre i confini della propria quotidianità”. La nostra salute, quella mentale, viene messa a dura prova, altri dati parlano chiaro: depressione, cattivo umore, suicidi sono solo alcuni, ma significativi, problemi che la pandemia sta provocando, e se non abbiamo la possibilità di sognare, guardando un film, uno spettacolo o un’opera d’arte, non si sa come ne usciremo.

Fonti:

- https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/politica-e-pubblica-amministrazione/2

- https://www.huffingtonpost.it/entry/lappello-contro-la-chiusura-di-cinema-e-teatri-non-toglieteci-la-possibilita-di-sognare_it_5f958be7c5b673c608249657

- https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/25/nuovo-dpcm-gli-assessori-alla-cultura-contro-la-chiusura-di-cinema-e-teatri-ingiustificata/5979439/

- https://www.finestresullarte.info/attualita/chiusura-cinema-palestre-forse-nata-da-scontro-franceschini-spadafora?fbclid=IwAR0OVzaiVbQW4GZ2Dsrp2HdwZxRZuoEIGC0JXpF-rDUceA_VGe98nSRcgy4

- https://www.finestresullarte.info/attualita/franceschini-anticipa-chiuderanno-anche-i-musei?fbclid=IwAR0Nv_47fkDzOCE_1LPX8iKCrHk0FPgIlqXBzJFaT6Z4pY01xLhQC_bIJ1w