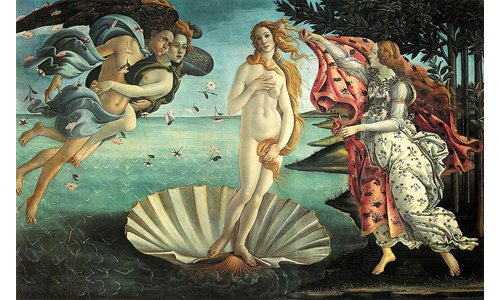

Giovanni Anselmo ha creato un’opera controversa e pensata per poter essere posizionata al di fuori del mercato dell’arte con le sue regole e la sua estrema e continua musealizzazione. Ogni opera dell’artista gioca sulla potenza dell’energia e della sua capacità di essere attiva solo nel momento in cui la Vita è presente e palpitante.

La definizione di arte povera ce l’ha data Germano Celant, importante curatore e storico dell’arte, che purtroppo poco tempo fa ci ha lasciato. Era il 1967 e il termine da lui coniato nacque a seguito di una mostra avvenuta alla Bertesca di Genova, dove furono esposti gli artisti che poi divennero il primo nucleo di questo grande movimento italiano, ovvero Paolini, Fabro, Boetti, Prini, Kounellis e Pascali. Solo in seguito si uniranno alle fila del movimento anche gli altri nomi che si identificano sotto questa etichetta, come Merz di cui vi abbiamo parlato, Pistoletto, Calzolari, Zorio, Gilardi e Anselmo.

La loro volontaria regressione e questa ricerca di recupero degli archetipi primari e del reale primitivo avviene grazie alla sapiente ricerca sulla Natura, sulle sue forme e attraverso l’uso di ciò che essa poteva offrire. L’immedesimazione con la natura va di pari passo con la necessità di spogliarsi fisicamente e metaforicamente del troppo che negli anni si era accumulato: l’arte stava diventando ricca, serva del mercato e la società stessa, era manipolata dai mass media e dal boom economico che coinvolgeva l’Italia in quegli anni. Essi ricercavano “una vita, un lavoro, un’arte, una politica, un pensare, un agire poveri” in tutta la sua pienezza, vedendo nel ritorno alla materialità degli elementi, protagonisti indiscussi di questa corrente, l’unica soluzione possibile. L’arte non era solo un intrattenimento, ma un modo per fare la rivoluzione “uscire dal sistema vuol dire rivoluzione” e scardinare alla base il pensiero capitalista occidentale “rifiutando il mondo dei consumi”. Grazie all’uso degli elementi primari e ai messaggi che si volevano passare a chi guardava le opere, molte volte l’arte povera sconfinava nella pura arte concettuale e uno degli esempi può essere Giovanni Anselmo.

Artista nato nel 1934, dopo aver compiuti studi classici, intraprende la sua carriera artistica da autodidatta grazie alle sue doti intrinseche e si presenta per la prima volta alla galleria Sperone di Torino con due opere polimateriche. L’obiettivo principe della sua ricerca si basa sul concetto stesso di energia e sulle forze contrapposte, che si trovano a creare un equilibrio precario e instabile carico di significazione.

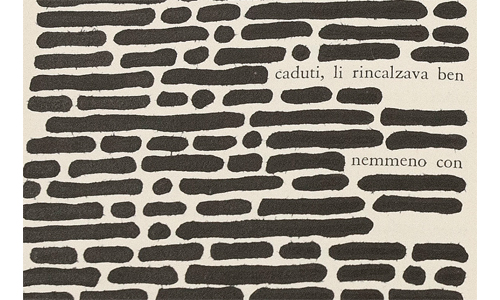

Celant descrive la sua filosofia come “più sottilmente ‘povera’ (…) gli oggetti vivono nel momento si essere composti e montati, non esistono come oggetti immutabili (…) non sono prodotti autonomi ma instabili, vivi, in rapporto al nostro vivere”. L’obiettivo finale è ragionare su concetti come invisibile, infinito e tutto, molte volte difatti queste parole sono evidenziate e presenti nei suoi lavori, ma essi sono spesso anche sottointesi grazie ad un gioco di azioni e reazioni presente nei lavori.

Come anche Giuseppe Penone e Mario Merz si trova al limite tra arte e natura e molto spesso gli oggetti da lui utilizzati sono proprio prodotti della Terra oppure collegati ad essa che permettano di cogliere idee primarie ed essenziali, come Respiro dove una piccola spugna tra due sbarre detta il respiro, ovvero la distanza tra esse, ma allo stesso tempo compie l’atto stesso vivendo nel microscopico posto. Il piccolo elemento naturale tra i due artificiali detta la distanza e la sua vita è essenziale per dare significato all’opera e poter parlare di reale respiro, di espirazione ed inspirazione, così con la transizione da fisico a concettuale, si spazia e si comprende perché la spugna deve rimanere viva affinché l’opera abbia senso.

Il concetto di energia è rappresentato nella precarietà del momento.

In Torsione per esempio gioca con la forza naturale presente anche nel titolo: un panno attorcigliato fino allo stremo è appoggiato ad una superficie in modo che la tensione non venga sciolta e di conseguenza l’opera d’arte continui ad esistere. Stessa precarietà, ma più effimera ancora è Scultura che mangia, in cui l’elemento naturale presente non può che completare il suo ciclo vitale e far crollare l’opera su sé stessa nel momento in cui esso smette di esistere. L’idea paradossale presente in questa scultura parte da un concetto reale e concreto, ovvero troviamo un’insalata che schiacciata in mezzo a due blocchi in pietra diventa vivo e fisico sostegno, ma che poi andando ad appassire si allontana dal concetto stesso di realtà. Il concettualismo che spunta nonostante la fisicità evidente e possente degli elementi, diventa chiaro messaggio della vita e della natura stessa. La scultura non deve essere qualcosa di osservato nel momento, non deve essere compresa solo con uno sguardo, sennò non ci sarebbe nessun pensiero oltre due semplici massi e un ceppo di insalata. Indagare l’opera significa immaginarla nel tempo e imparare dalla sua precarietà. Sappiamo che la sua esistenza non potrà che esserci per pochi giorni, difatti il cedere continuo della natura, il memento mori dell’appassimento fa andare oltre l’immortale momento della posa. Il nostro sguardo deve andare oltre ciò che vede, deve riconoscere la decadenza, l’impossibilità dell’eterna stasi e dell’infinito silenzio, deve sentire la tensione continua del momento. Dobbiamo vedere lo scorrere inesorabile del tempo, soffermarci a capire che non si può comprendere tutto ad un primo sguardo.

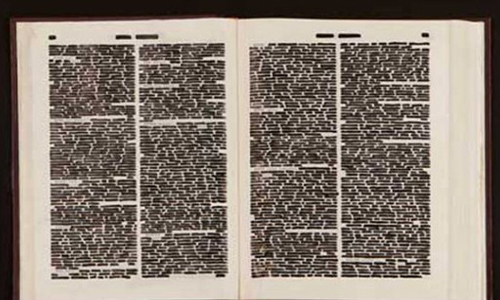

L’ultimo dubbio che sorge spontaneo è qualcosa di più tecnico, più legato alla musealizzazione dell’opera stessa. Come questa e tante altre grandi opere da Marcel Duchamp come iniziatore in poi, l’andare contro un sistema dell’arte visto come corrotto e come pura mercificazione, porta loro a creare delle opere impossibili da vendere. Come puoi vendere qualcosa che non durerà? Il museo deve relegarlo a pura foto, video, oppure deve cambiare sempre l’insalata perché sia possibile la visione anche ai posteri? La risposta chiara è che gli enti continuano a nutrire la scultura cambiando continuamente il ceppo di insalata, ma siamo sicuri sia la cosa giusta da fare? Purtroppo da eterna romantica, vedo l’arte come qualcosa di impossibile da mercificare, come si può quantificare in denaro un’idea, un progetto? Una volta morta l’opera, tale dovrebbe rimanere, ma mi rendo conto che il mercato dell’arte corre più veloce di me e gli introiti molte volte sono più importanti della genialità stessa. Andando contro il volere degli artisti che andavano contro il mercato, sono riusciti a musealizzare e rendere parte del sistema opere che volevano posizionarsi fuori da esso: dai graffiti, alle opere dell’arte povera, fino ad arrivare a tutti i lavori per loro natura effimeri (basti pensare alla banana di Cattelan), eppure sono lì vendute a prezzi esorbitanti. Il sistema nonostante tutto ha vinto, oppure tutte queste grandi beffe hanno raggiunto il loro scopo di contestare questo accanimento nell’esposizione? Ragionando al contrario, l’obbligo al continuo controllo, al continuo ricreare non rende in qualche modo impossibile la musealizzazione eterna?