Keith Haring nasce a Reading, Pennsylvania, nel 1958 ed è considerato forse il writer per eccellenza, massimo rappresentante del movimento graffitista della New York degli anni Ottanta. Ma procediamo con ordine. Incoraggiato dal padre, sin dall’infanzia dimostra un’inclinazione al disegno e una forte passione per i personaggi dei fumetti.

Nel 1976 si iscrive alla Ivy School of Professional Art di Pittsburgh, dove frequenta le lezioni di grafica pubblicitaria. Ben presto però, si rende conto che quella non è la sua strada, decide quindi di abbandonare gli studi per dedicarsi al mondo dell’arte da autodidatta, divorando un libro dietro l’altro tra una pausa e l’altra da lavori miseri e degradanti. Alla fine degli anni Settanta si trasferisce a New York e inizia a frequentare la School of Visual Art, dove stringe un forte legame di amicizia con Jean Michel-Basquiat. Nella grande mela Haring comprende la sua vera identità, riconoscendo apertamente il suo orientamente omosessuale e si rende conto inoltre di non sentirsi a suo agio con gli strumenti tradizionali dell’arte; decide quindi di abbandonare nuovamente gli studi e di dedicarsi liberamente a ciò che è più nelle sue corde.

Trovata la sua vera identità, egli comincia a rendere protagonista dei suoi lavori la scena urbana newyorkese, grande fonte di ispirazione per la nuova generazione di artisti dell’epoca. Si avvicina così alla corrente del graffitismo, movimento nato a Philadelphia a fine anni Sessanta e che trova piena diffusione e sviluppo nella New York dei decenni successivi. Tra i vari punti della città preferiti dai writers, Haring predilige l’intervento sugli spazi pubblicitari vuoti presenti nella metropolitana, affermando lui stesso come si è avvicinato a tali oggetti: “Un giorno, viaggiando in metropolitana, ho visto un pannello che doveva contenere un messaggio pubblicitario. Ho capito subito che quello era lo spazio più appropriato per disegnare. Sono risalito in strada fino ad una cartoleria e ho comprato una confezione di gessetti bianchi, sono tornato in metropolitana e ho fatto un disegno su quel pannello. Era perfetto, soffice su carta nera; il gesso vi disegnava sopra con estrema facilità”.

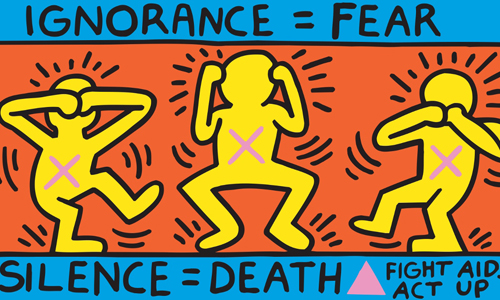

Nonostante la street art nasca come movimento che si pone in contrapposizione all’arte tradizionale e ai suoi strumenti classici di comunicazione, il sistema del mercato dell’arte capisce il successo di tali artisti e li ingloba presto in esso, rendendoli famosi e iniziando a esporli in gallerie e musei. Come altri, e anche di più, Haring inizia ad acquisire una fama sempre maggiore e inizia a esporre in diverse gallerie internazionali, facendo impennare alle stelle le quotazioni dei suoi lavori su tela e ricevendo diverse commissioni di arte pubblica. Le opere di Haring sono piene di colori sgargianti e di figure stilizzate e bidimensionali marcate da una linea spessa di contorno, i personaggi per lo più rappresentati sono bambini, cani, mostri, televisori, figure tratte dai cartoni.

Attraverso queste immagini che potremmo definire quasi infantili, l’artista si è impegnato a veicolare messaggi importanti della sua epoca, quali il capitalismo, il razzismo, l’ingiustizia sociale, il riarmo nucleare, la droga e l’AIDS, di cui si è ammalato e morto nel 1990 all’età di soli trentuno anni. Simbolo della sua lotta contro la morte è l’opera Tuttomondo, realizzata nel 1989 sulla parete esterna del convento di Sant’Antonio a Pisa, un inno alla vita che Haring considera uno dei suoi progetti più importanti. L’intento perseguito attraverso la realizzazione delle sue opere è il raggiungimento di un arte che sia per tutti, il suo desiderio infatti era quello di conquistare un pubblico il più ampio possibile, e per questo porta le sue immagini al di fuori dei classici spazi espositivi. Proprio per tale motivo nel 1986 inaugura a SoHo il suo Pop Shop, un punto vendita di gadget e magliette ritraenti le sue opere. Nonostante la vita breve, Keith Haring è entrato di diritto non solo nella storia dell’arte ma nell’immaginario comune collettivo, attraverso delle immagini semplici ma che sono simbolo e rappresentazione di un’epoca di grande fermente sociale e politico. Il successo delle sue icone è talmente grande che ancora oggi esse si ritrovano in oggetti quotidiani, che siano scarpe, quaderni, magliette e gadget di ogni tipo.

Fonti:

– Alexandra Kolossa, Haring, Taschen, 2004.

– John Gruen, Keith Haring: The Authorized Biography, Simon and Schuster, 1992.

– Gregorio Rossi, Keith Haring, Cambi, 2011.