20, 6 milioni di follower, aziende che fatturano miliardi e un impero nell’ambito della moda: Chiara Ferragni non si ferma e sbarca agli Uffizi per insegnarci qualcosa di più sulla comunicazione e sulla mediazione museale.

Aneddoto inutile: nella mia tesi magistrale ho parlato dell’importanza degli archivi e delle biblioteche e della Memoria, ma soprattutto perché questa è praticamente invincibile. Non riuscivo a trovare un modo per collegare il corpus principale alla mia conclusione, al mio filosofeggiare della domenica, o meglio…ce l’avevo ma mi imbarazzava da morire. Così, un giorno, presi coraggio e andai dalla mia relatrice e tutto d’un fiato le dissi “Posso citare gli Avengers?”. Lei ha alzato un sopracciglio, ha sospirato, si è tolta gli occhiali e si è massaggiata la radice del naso, mentre nel frattempo ricapitolavo quanti oggetti contundenti avesse a portata di mano. “Cara” -calcolo di quanto ci avrei messo a nascondermi dietro la porta-“Non hai ancora capito niente?” -conto di quanti gradini avrei fatto di sedere cercando di fare le scale di corsa- “Mediazione è tutto, anche gli Avengers” – momento di confusione – “Eco ha utilizzato Mike Bongiorno per parlare dell’impatto dei nuovi media, figurati se tu non puoi citare Thanos”.

Solo dopo ho connesso che non potevo aspettarmi niente di meno da una professoressa che non solo aveva accettato una tesi (la mia) che partiva da una frase di Doctor Who, ma che per spiegarci come si sta evolvendo l’immagine del museo ci ha mostrato Una notte al museo e il video di Beyonce e Jay-Z. Perché sì, un film comico e Apes***t è mediazione culturale, è il modo in cui il mondo dell’arte comunica con il suo pubblico e con chi, anche, si deve avvicinare ad esso.

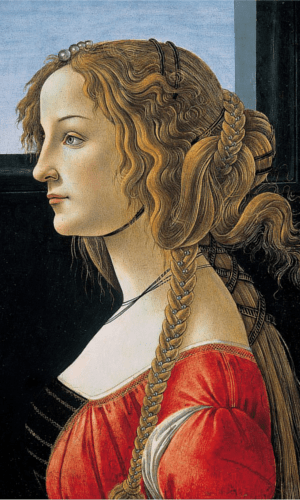

Ecco perché di fronte a una Chiara Ferragni che fa la foto davanti alla Venere di Botticelli non ci dobbiamo assolutamente sorprendere o sentirci offesi: è così da anni e, c’è poco da fare, porta pubblico, permette agli Uffizi, in un periodo di crisi come questo, di sopravvivere, di sbarcare il lunario in qualche modo. Perché c’è questo da tenere in conto: non è che La Madonna della Melagrana si restaura e dà da vivere a tutti i dipendenti del museo con un miracolo. Se ci sono pochi visitatori, c’è poco guadagno, pochi soldi per i restauri, meno soldi per i dipendenti e così via… becera contabilità!

Le urla di gente scandalizzata, soprattutto di addetti ai lavori, di fronte al fatto che l’imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo sia andata a visitare uno dei musei più importanti della Penisola, che abbia messo a disposizione il suo profilo per fare una buona pubblicità al nostro patrimonio artistico e culturale (non si è fermata solo a Firenze, ma ha anche consigliato di visitare il Salento e la Sardegna), non le accetto. Dov’erano quando ci sono andati Richard Gere, Russel Crowe, Elton John, le star de La casa di carta, Ben Harper e i Franz Ferdinard?

Sia chiaro: non sono una fan della Ferragni, la trovo una donna intelligente (ha aziende che fatturano miliardi ed è stata la prima a creare un lavoro nell’ambiente digitale), e non apprezzo il suo mettere perennemente in vista la propria vita, ma…ehi, è il suo lavoro! E, ripeto, se questo permette di influenzare delle persone ad andare a vedere le nostre città, ridare vita ai nostri luoghi di cultura, ben venga.

Non è lei il male dell’umanità, non è lei che ha tolto fondi alla cultura o impedito agli Uffizi di continuare a lavorare con la sua visita. Non è stata Chiara con delle foto, in cui non solo rispetta le norme anti-Covid ma pure quelle di fruizione del museo (che, poi, voglio vedere quanti di noi non si sarebbero scaraventati sul Giulio II di Raffaello per poterne ammirare le pennellate e i giochi di luce), a suggerire la brillante idea al turista austriaco di sedersi in braccio alla Paolina Bonaparte di Canova nella Gipsoteca di Possagno.

Molti si barricano dietro al fatto che l’ultima trovata di Schmidt, direttore attuale del complesso museale degli Uffizi e promotore di numerose attività di questo tipo, abbia portato alla vendita massiva dei biglietti, impedendo a chi è realmente interessato di poter svolgere una visita tranquilla e attenta all’interno di uno dei musei più ricchi e importanti di Italia. Mi sorge spontanea una domanda: quindi, le lunghe colonne davanti al Louvre, agli Uffizi, al Prado, al MoMA e più che ne ha più ne metta, erano composte solo di gente realmente interessata all’arte?

Vorrei sapere quanta gente è entrata nel museo fiorentino sapendo che è un progetto architettonico di Vasari o quanti sanno chi ha salvato il Louvre durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché i musei, i grandi nomi che conosciamo grazie ai libri d’arte, sono i cosiddetti blockbuster: mete obbligate se si va in una determinata città, luoghi che bisogna andare a vedere per forza, magari senza capirci veramente qualcosa.

Come mai? Perché si è creata, nel corso del tempo, l’idea che l’arte è del popolo (giustamente!) e che conoscerla è necessario per avere un posto nella società: è lecito non sapere che cos’è un Quagga, ma non puoi non sapere chi è Picasso. Questa ansia porta automaticamente a fagocitare musei su musei, opere su opere, senza cogliere il vero senso di ciò che si vede, senza apprezzarlo o comprenderlo.

Noi, storici, critici, galleristi, ci preoccupiamo di dove posizionare l’opera o il cartellino, cosa mettere nelle panoramiche storiche a inizio sala, cosa dire o non dire durante il percorso, di scrivere tomi su tomi di museologia senza porci la vera domanda: cosa rimane al turista medio? Che cosa ha imparato?

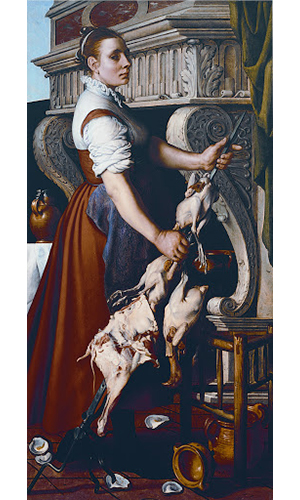

E la cosa paradossale è che, con molta probabilità, una persona, grazie a un follow su instagram, ha scoperto Simonetta Vespucci, mentre altri che si sono fatti la visita guidata, manco si ricordano chi essa sia. Ma non è colpa loro! Molto spesso siamo proprio noi, gli addetti ai lavori, che amiamo così tanto riempirci la bocca di parole complesse e termini tecnici che non pensiamo che c’è chi non ci riesce a stare dietro, che non comprende. Lo ignoriamo proprio per quello che ho detto sopra: non si può non conoscere Picasso, un capitello italico o una lesena! E se non lo sai sei un ignorante, con tanto di cappello con le orecchie da asino!

È questa supponenza, quella certezza che tutti sanno, capiscono, che hanno le stesse competenze, che la formalità è l’unico modo perché le persone possano apprendere, che porta le persone ad uscire dai nostri musei prive di quel qualcosa in più che, invece, dovrebbe regalare una visita. Non dovrebbe essere così, questa dovrebbe essere l’eccezione e non la regola, ed è quello che insegna la mediazione: una risata, una battuta, il paragone con la vita quotidiana, le nostre esperienze aiutano le persone a memorizzare, ad imparare e a sentirsi parte di ciò che stanno vedendo.

Dire che “Simonetta Vespucci era la Chiara Ferragni del Rinascimento” non è esattamente giusto (ci sarebbero mille e mille parentesi da aprire) ma colpisce e rimane. Ci sarà chi avrà semplicemente appreso una nozione, superficiale, ma pur sempre un’informazione che prima non aveva, ma ci sarà anche chi, incuriosito, andrà a cercare chi fu questa icona di stile e bellezza rinascimentale. In entrambi i casi è una vittoria per la cultura!

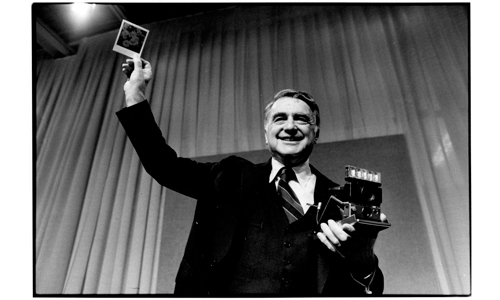

Schmidt ha utilizzato i social media (se avete voglia e tempo andate a vedere il profilo Tik Tok degli Uffizi, è meraviglioso), ma prima ancora vi erano i film e i libri, e ancora, tempo addietro, vi era pure la religione. La gente va al museo perché richiamata, chi dall’arte e dalla meraviglia di questi luoghi, chi dallo status quo, intellettuale o sociale, che ne deriva. Se ci preoccupiamo solo del primo dei due aspetti i musei sarebbero già morti e sepolti: è la massa a farli vivere e non è una sconfitta, ma l’inizio di una battaglia. Noi, addetti ai lavori, custodi di quel sapere, dobbiamo permettere a tutti di conoscere, imparare e arrivare alla fine della visita arricchiti. Il nostro compito è permettere a chi non sa di sapere e chi già sa di conoscere ancora di più.

Quindi, non vediamo quei 20,6 milioni di follower come i nostri nemici, ma bensì come persone da arricchire, perché se continuiamo ad avere la puzza sotto al naso, a eleggerci i grandi paladini di una cultura elitaria, l’arte morirà e noi non avremo più niente per cui vivere, se no per ammirare qualcosa che dopo di noi non avrà più niente da dire.