Mentre pittori, scultori e musicisti si radunano nelle proteste di Baghdad, la capitale straripa di arte politica.

di Andrea Ferro

Abdullah, dalle guance incavate e dall’aspetto tremante nei jeans troppo grandi per la sua taglia, se ne sta in piedi in un parcheggio incompleto, mentre guarda folgorato un murale che è ben contento di decifrare per un visitatore.

“Guarda l’uomo posto al centro, sta chiedendo alle forze di sicurezza: ‘Per favore, non sparateci, noi non abbiamo nulla, nulla’”. Abdullah pronuncia l’ultima parola due volte per enfatizzare la drammaticità della scena, impossibile non percepire come abbia studiato con passione l’immagine bianca e nera sul muro.

Disegnato col carbone in stile realista socialista, il murale, lungo più di 3 metri e mezzo, mostrava un gruppo di uomini camminare verso i loro amici caduti e trasportarli nelle loro braccia. Gli uomini dipinti erano senza alcun dubbio lavoratori comuni e uomini qualunque, con abiti semplici e volti tesi.

Abdullah, 18 anni, che prima lavorava facendo le pulizie in un ospedale e che ora chiede di non essere citato con il cognome perché teme ripercussioni per il proprio coinvolgimento nelle proteste antigovernative, fa ora la guida d’arte (non ufficiale) in una delle gallerie più difficilmente immaginabili: un guscio di 15 piani di una struttura conosciuta localmente da tutti come l’edificio del Ristorante Turco, che si affaccia sul fiume Tigri. Quella è l’auto proclamata roccaforte degli iracheni che si oppongono all’attuale leadership del Paese.

Ricoperto su ogni lato da poster con messaggi indirizzati al governo, alle forze di sicurezza e al mondo, l’edificio appare come un’imbarcazione in procinto di salpare, con gli slogan scritti su tessuti bianchi che ondeggiano al vento. I primi 5 piani sono diventati uno della mezza dozzina di luoghi d’arte che sono spuntati come funghi a Baghdad in seguito alle proteste dal momento che i pittori, esperti o meno, hanno trasformato i muri, le scale e i parcheggi disseminati ovunque in enormi canovacci e tele.

Ma da dove viene tutta quest’arte? Come è potuto accadere che una città dove la bellezza e il colore sono stati largamente soppressi per decenni dalla povertà e dall’oppressione o dall’indifferenza dei governi che si succedevano l’un l’altro, all’improvviso sia diventata così viva?

“Sai, abbiamo molte idee sull’Iraq, ma nessuno del governo ci ha mai chiesto nulla” dice Riad Rahim, 45 anni, insegnante di arte. Il polo creativo della città è Piazza Tahrir: le opere ricoprono i sottopassaggi che corrono al di sotto della piazza, lo spazio verde dietro e le strade che là vi conducono.

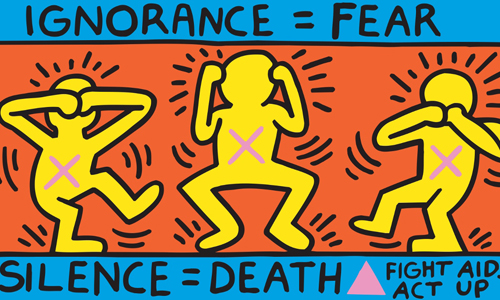

I dipinti, le sculture, le fotografie e i santuari per i dimostranti uccisi sono un’arte politica di un tipo raramente visto prima in Iraq, laddove si fa arte da almeno 10.000 anni. È come se un’intera società si stesse svegliando al suono della sua voce, assecondando la forma, la dimensione e l’influenza della sua forza creativa. “All’inizio era solo una protesta, ma ora si tratta di una vera e propria rivoluzione” ha dichiarato Bassim al-Shadhir, un tedesco-iracheno che va avanti e indietro tra i due paesi e che ha partecipato alle proteste. “C’è arte, c’è teatro, le persone tengono lezioni e distribuiscono libri – dandoli via gratis”.

Al-Shadhir, un artista astratto con laurea in biologia, ha dipinto la propria opera su un muro di Sadoun Street, una delle più vaste arterie stradali della capitale. La scena mostra un uomo a cui le forze di sicurezza hanno appena sparato, il suo sangue sgorga dal cuore per formare una grande pozza, troppo larga per essere nascosta o ripulita dal militare mascherato in piedi dietro a lui.

Nelle vicinanze, un murale supplica le Nazioni Unite di salvare gli iracheni. Un altro mostra la mappa dell’Iraq all’interno di un cuore e dice, “Oh paese mio, non sentire il dolore”. Ci sono due o tre murales che raffigurano leoni, un simbolo dello Stato dai tempi degli Assiri e simbolo che i manifestanti hanno adottato e fatto proprio. Non figurano invece, o solo in misura piuttosto limitata, nuovi murales che rappresentano messaggi antiamericani, nonostante vi sia un sentimento ostile agli USA sempre più crescente a Baghdad da quando gli Stati Uniti hanno assassinato il Generale Qassim Suleimani, capo della forza Quds dell’Iran che stava visitando l’Iraq. Una prima ragione potrebbe essere che ci sono già parecchi murales che contengono messaggi antiamericani o antiisraeliani. Una seconda ragione è che adesso ci sono così tanti muri ricoperti da opere artistiche che è diventato difficile trovare uno spazio vuoto per aggiungerci qualcosa di nuovo.

I soggetti artistici e gli stili in vista mostrano quanto una generazione più giovane di iracheni sia stata influenzata da internet, scoprendoci là immagini che risuonano in loro e poi disegnandole con tocchi iracheni. La celebre Rosie the Riveter, per esempio, ha una bandiera irachena sulla propria guancia; “La Notte Stellata” di Vincent Van Gogh ha l’edificio del Ristorante Turco al posto di un albero di cipresso. Alcuni dipinti rappresentano personaggi di libri di fumetti, ma avvolti dalla bandiera irachena, l’uniforme dei manifestanti. In un dipinto dell’edificio del Ristorante Turco riecheggia la Pop Art anni Sessanta con la raffigurazione di un tuk tuk rosso che vola fuori dal tetto. Il tuk tuk è la mascotte dei manifestanti, un veicolo a diesel, a tre ruote, che non richiede una patente di guida e che è diventata l’ambulanza non ufficiale di prima linea, trasportando i manifestanti feriti alle tende di primo soccorso. Prima di 500 dimostranti sono stati uccisi e altri migliaia sono stati feriti.

Gli alberi sono un altro soggetto comune, con pittori che hanno disegnato foglie cadenti in diversi posti del Ristorante Turco. “Quest’albero rappresenta l’Iraq e sto per scrivere in ogni foglia il nome di uno di quelle persone divenute martiri della rivoluzione perché massacrate dalle forze di sicurezza” afferma Diana al-Qaisi, 32 anni, che si è formata come ingegnere di sistemi informatici ma ora lavora nelle pubbliche relazioni. “Le sue foglie stanno cadendo perché è autunno e chi sta cercando di uccidere l’albero, sta cercando di ammazzare la rivoluzione. Anche se ci provano, alcune foglie rimangono sull’albero aspettando di nascere”.

Zainab Abdul Karim, 22 anni, e sua sorella Zahra, 15 anni, hanno una visione più nera: il loro albero è una sagoma scura che si erge su un cimitero, con ogni tomba a rappresentare uno dei tanti manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza. Nonostante questa preferenza di rappresentare senza denotazioni fisiche riconoscibili, talvolta anche ritratti più individualizzati delle persone ammazzate sono un altro soggetto comune.

Il piccolo parco dietro Piazza Tahrir è diviso da alcune tende, una delle quali è diventata una galleria di ritratti in continua espansione con le fotografie di quelli che sono stati trucidati nel corso delle proteste. Le persone passeggiano silenziosamente attraverso il memoriale, guardando ciascun volto, di tanto in tanto scendono delle lacrime quando vedono qualcuno che riconoscono.

Il paese sta assistendo ad una fioritura espressiva non solo nelle arti visive. Più di una dozzina di canzoni sono state scritte per le proteste, continuando a circolare senza sosta sui social media. Le stelle dell’arte irachena, attori e attrici, come anche musicisti, pittori e scultori, si sono riuniti insieme per registrare un tributo ai manifestanti caduti. “Vogliamo esprimere ciò che la civiltà irachena significa, vogliamo inviare un messaggio al mondo che questa è la nostra cultura, noi siamo istruiti, siamo pittori e poeti, musicisti e scultori, questo è ciò che significa essere iracheni. Ognuno invece crede che l’Iraq sia tutta guerra e scontri”, hanno dichiarato.