Al tempo di guerre di religioni, della divisioni di territori e delle grandi committenze, il mondo degli artisti invocavano una mente geniale per poter continuare a realizzare i propri lavori. Finalmente arrivò la città di Anversa, forgiata da mille culture, colei che poteva salvare il mondo dell’arte.

Oggi faremmo un bel viaggio in T.A.R.D.I.S. (o sulla Delorean se preferite) per visitare le Fiandre del Cinquecento, alla scoperta della pittura di genere, aka composizioni d’allegrezza, aka pittura d’umiltà, alias pitture ridicole. Mille termini per indicare unicamente una pittura popolare, non alla Andy Warhol, ma bensì dove a farla da padrone sono le persone povere e umili, impegnate nei loro lavori.

Ma non è l’Italia la capitale cinquecentesca dell’arte mondiale? Ehm…Snì, all’epoca tutta l’Europa era paese e, in effetti, di pittura di genere ne abbiamo parecchia anche qui, nella nostra bella penisola, ma la sua nascita arriva proprio dal Belgio e non per hobby, ma per necessità. Il territorio era percorso da due movimenti religiosi, quello cattolico (il classico) e quello protestante (o eretico che dir si voglia), che avevano una percezione completamente diversa del mondo e dell’arte. Se i primi si crogiolavano fra i ricchi Santi e meravigliose Madonne (sto parlando di quadri! Non siamo mica blasfemi!), gli altri non vedevano di buon occhio quelle raffigurazione, accennando a un peccatuccio da niente come l’idolatria. Tale dibattito, insieme ad altri piccoli problemucci di comprensione, portarono alla Guerra delle Fiandre che sconvolse il territorio dal 1566 al 1579 e alla conseguente divisione in due distretti, uno per i cattolici e uno per i protestanti, appunto.

Ovviamente gli artisti non potevano perdere clienti e dovevano trovare un modo per accontentare sia coloro che volevano immagini sacre esplicite e chi, invece, preferiva qualcosa di più ‘simbolico’, ma soprattutto dovevano riuscire a far viaggiar le opere da una regione all’altra senza incappare in sovvenzioni o essere accusati di eresia (finire flambato su un palo non era di certo il sogno di tutti!). E da qui che nasce la ‘pittura di genere’: utilizzare i poveri e la loro vita per nascondervi un significato più alto e importante.

E mentre ciarlavamo siamo finalmente atterrati! E allora eccoci ad Anversa e, no, non l’ho scelta perché voglio assaggiare la Carbonade o le Moules et frites (giuro!), ma perché questa bellissima città, divisa tra i possenti castelli medioevali e le leggere cattedrali gotiche, fu il centro artistico del Belgio. Ciò fu possibile in quanto era prima di tutto un grande snodo commerciale che permetteva, quindi, a numerose culture di incrociarsi e conoscersi, aiutando di conseguenza lo sviluppo di numerose scuole artistiche, tra cui quella del Danubio, dove gli artisti si dedicavano alla rappresentazione dei paesaggi del loro territorio. Con un così grosso numero di artisti tra le vie della città non ci si deve stupire che qui siano nate tre delle iconologie fondanti di questo genere, che vi voglio presentare mentre sorseggiamo un po’ di birra (per me anche delle patatine fritte, grazie!).

La più antica iconologia è quella del Ballo dell’uovo, realizzato per la prima volta da Aertsen, e che rappresentava un antico danza in cui con estrema maestria e delicatezza il ballerino doveva rimanere all’interno di un cerchio di gesso mentre cercava di far uscire un uovo dalla ciotola per poi rovesciarla, senza, ovviamente, uscire dal cerchio o rompere l’uovo. Questa complessa coreografia e la fragilità dell’oggetto protagonista diventarono il perfetto modo per alludere all’Innocenza e quanto sia facile perderla, soprattutto a causa di mascalzoni (non a caso molto spesso queste scene sono ambientate in qualche bordello o durante rumorose e rocambolesche feste).

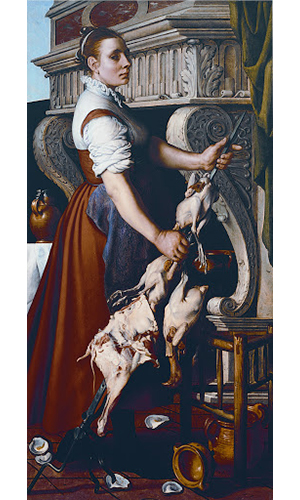

Allusiva e monumentale diviene l’iconologia della Cuoca, a cui non può mai mancare lo spiedo in mano, con il quale fa molto spesso gesti alquanto…ehm…diciamo poco consoni. Questa donna divenne l’archetipo della vita pratica, richiamando la figura di Marta, criticata ampiamente all’interno dell’episodio evangelico in cui la vede protagonista insieme alla sorella Maria, alla quale, invece, vengono tessute lodi in quanto incarna la tanto amata, dai cattolici, vita contemplativa.

Passiamo all’iconografia un po’ meno spassosa: l’Animale macellato. Nato dal pennello di Beuckelaer, nel 1563, essa rappresenta un bel pezzo di animale, solitamente un bue, ma non mancano i maiali, sistemato in una stanza vuota mentre viene frollato. Si tratta di un bel memento mori, un modo carino e coccoloso per ricordarci che dobbiamo morire (mo, mo! Me lo segno, guarda!).

Ma cosa c’entrano queste opere con la religione? Ovviamente con la cuoca abbiamo già citato l’episodio biblico a cui spesso si collega, ma, come già detto, non doveva essere palese, quindi come facevano? Con la scena rovesciata, un bellissimo e simpatico stratagemma! Non vuol dire assolutamente mettere a gambe all’aria i suoi personaggi, ma significa sistemare in primo piano una scena innocua (la carne, una scena di una festa o di cucina) mentre nel secondo o terzo, se non addirittura quarto piano si nasconde la vera scena principale, il vero significato, ben nascosto da occhi indiscreti.

Ma ho parlato anche troppo e c’è ancora molto da dire su questo argomento, quindi beviamoci qualcosa e ci si vede la prossima volta con il resto!

Cheers babies!

Fonti:

– A. Ghirardi, Pittura e vita popolare: un sentiero tra Anversa e l’Italia nel secondo Cinquecento, Tre Lune, 2016