Il tatuaggio per antonomasia è un segno indelebile, che segna la pelle di chi decide di portarlo su di sé. Nessuno lo pensa come qualcosa di effimero e di passeggero, eppure Valie Export ci dà una nuova visione di esso, della caducità sua intrinseca e di ciò che rappresenta.

Valie EXPORT, nome d’arte di Waltraud Lehrer, è una delle più importanti artiste internazionali facenti parte del movimento neofemminista degli anni Settanta. Nata in Austria, a Linz, nel 1940 si troverà subito immersa nella sua infanzia nella Germania del dopoguerra, orfana di padre portato via durante gli scontri. Crescerà di conseguenza con la madre e le due sorelle, che la indirizzeranno verso una scuola gestita da suore e questo non può che formare l’artista nel bene e nel male. Waltraud chiusa nel silenzio e nell’austerità dell’istituto, cercherà di sfuggire a questa chiusura mentale a cui invece le suore cercano di mantenerla. Le sue domande, che riguardano per lo più la sfera sessuale e l’imparità tra i due sessi sfoceranno poi nelle sue ricerche, che negli anni porteranno alle sue opere più famose.

Se sappiamo che durante i vari regimi, tra cui anche quello nazista, l’arte è sottomessa al volere del Potere, anche dopo la fine della guerra e al suicidio del Führer il clima che si respira nei Paesi germanofoni assoggettati alla precedente dittatura è tutt’altro che positivo. La pesantezza del clima post-nazista è presente sia a livello culturale che artistico e, per sovvertire questo ristagno, personalità forti e sovversive devono cercare di prendere le redini e creare qualcosa di completamente nuovo e mai visto. In questa ricerca di differenziazione Valie decide di cambiare cognome, scegliendo appunto EXPORT come sostitutivo a Lehrer suo cognome di famiglia. Scritto a lettere maiuscole questo doveva richiamare la famosa marca di sigarette con cui si fa anche immortalare in uno dei suoi più famosi ritratti, ma anche per “urlare” la sua presenza in un mondo legato ancora a stereotipi secolari. Gridarlo in una società dove l’uomo forte era pilastro reale della famiglia e le donne quasi una conseguenza indesiderata, capaci di essere unicamente delle brave mamme e dei bravi angeli del focolare, ma niente di più, dove esse sono rimaste il sesso debole. Avere qualcosa creato da sé è un modo per uscire da quello che lei dichiara come un “sistema definito dalla mascolinità”. Questo mondo fondato su preconcetti e stereotipi femminili e maschili secondo la EXPORT poteva essere combattuto solo attraverso la creazione di qualcosa di nuovo e per andare oltre la linea patriarcale, insita nella nostra cultura, decide di spezzare la catena scegliendo un cognome nuovo, solo suo, senza storia.

Avvicinatasi all’Azionismo viennese, il suo modo di fare arte diventa sempre più immediato e diretto; utilizza diversi media, come la performance e il cinema espanso, locuzione inglese Expanded cinema, la quale fa riferimento a un tipo di spettacolo cinematografico che non si limita a proiettare delle immagini narrando una storia, ma diventa un’esperienza visiva totale che convoglia arti diverse e azioni differenti: dagli happening alla danza, ora dalla computer graphics alla creazione di ologrammi. Valie, così, decide di non prediligere uno o l’altro mezzo di comunicazione, proprio a favore del fatto che le donne dovevano cercare di sfruttare ogni possibilità che avevano per uscire dall’oblio. Questo è ciò che ribadisce anche nel suo Women’s art: a manifesto del 1972, dove sconsacra l’uomo come sesso dominante e sprona le le sue compagne a cercare il proprio posto nel mondo senza sottomissioni, sfruttando ogni possibilità a loro a disposizione.

Molte volte, nelle sue azioni, si ritrova a giocare con il suo corpo, mezzo prediletto di comunicazione per la performance art, e molte volte richiede l’aiuto di passanti, che ignari si ritrovano al centro del suo lavoro. Poche volte predilige la solitudine, richiedendo un lavoro concreto da parte dei curiosi, che interagendo con lei creavano una rappresentazione dell’interazione tra i due sessi. In Aktionhose: Genital Panik del 1968 entra in un cinema a luci rosse a Monaco vestita di latex nero e un mitra in mano. La tuta bucata è a livello dei genitali, lasciando la vagina in piena vista, e, dopo essere passata tra le varie file della sala, si siede invitando gli uomini a toccare l’incarnazione reale di ciò che stavano osservando, puntando contro di loro nello stesso tempo l’arma. Nessuno interagirì con lei, terrorizzati e vergognandosi scapparono dalla sala, lasciando l’artista da sola. Altra sorte capitò con Tapp und Task Kino avvenuta sempre a Monaco. Un cartone preclude la visione del seno di Valie, che però permette di far toccare grazie a due fori praticati su di esso. Per 12 secondi molti passanti decisero di far parte dell’azione, toccando il petto della EXPORT, fissando dritto nei suoi occhi, obbligo non secondario ai fini della performance. Queste due azioni, che richiedono lo scontro di sguardi, portano alla visione di una donna diversa, non più bambolina servizievole, ma essere umano consapevole della situazione, che decide di sfidare l’uomo con un interfacciamento diretto e paritario.

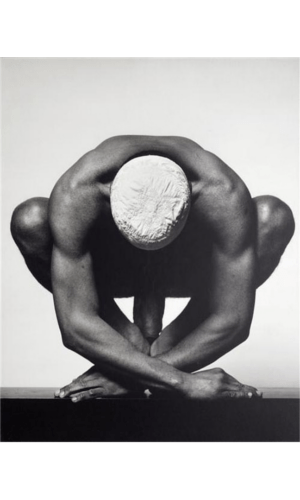

L’esposizione del suo corpo, ovviamente non avviene per esibizionismo, ma in quanto esso è sia il corpo di Valie come persona fisica sia per l’intento di rappresentare il corpo sociale femminile nella sua interezza. Così nascono molte azioni tra cui Korper Aktion del 1971. Valie, qui interprete del corpus delle donne, dichiara guerra al maschilismo imperversante, alla sessualizzazione e agli stereotipi attraverso un tatuaggio. A metà coscia si fa imprimere un reggicalze, come rivendicazione femminista. Un oggetto provocante, unicamente femminile associato alla sensualità e alla sessualità che diventa un amuleto per l’artista e una speranza. La memoria di una società impostata su stereotipi e stili di vita dettati unicamente dagli uomini prende forma sulla sua gamba ed è interessante comprendere come questa azione parli non di mantenimento di questa ostinata società, che sembra non voler cambiare, ma proprio abbia la speranza che avvenga il contrario. Non possiamo dimenticare le radici, le tradizioni, neanche rinnegare il nostro passato, non si può cancellare semplicemente la memoria collettiva solo perché non la crediamo equa e corretta. Valie così decide di tatuarsi lo stereotipo della donna, decide di farsi carico di tutti i pregiudizi, i soprusi e le rinnegazioni di paritismo che il gentil sesso ha dovuto subire con una speranza molto ben delineata dall’effimeratezza del tatuaggio stesso. Rimarrà per tutta la vita, incancellabile sulla pelle dell’artista, ma dobbiamo leggere il quadro più grande. Tutti noi siamo destinati alla morte e di conseguenza alla decomposizione: il tatuaggio svanirà, non rimarrà segno di esso. Questo trasposto a livello ideale vuole sperare che lo stesso patriarcato con le sue regole antiquate e ingiuste scompaia. Scomparirà quando le donne non saranno più considerate il sesso debole, il gentil sesso, nel momento in cui tutte vorranno essere belle per sé e non si agghinderanno perché devono, ma vogliono farlo.

Quel tatuaggio, che ricorda cos’è stato, è un salto nel futuro e ora, a distanza di quasi 50 anni, possiamo giudicare e chiederci: siamo ancora schiave della giarrettiera? Credo che in parte non lo siamo più, molte libertà sono state conquistate e anche molta indipendenza, ora finalmente permessa, ma non è tutto qui. Molto ancora c’è da fare, molto da raccontare e da conquistare e dobbiamo essere tutte noi a decidere come e se indossarla. Non tutti magari si rendono conto delle battaglie e delle difficoltà che le donne devono sopportare ogni giorno ed è proprio a loro, che bisogna spiegare che cos’è la vera libertà.

Fonti:

–Women’s art: a manifesto, V. EXPORT, 1971;

–Le pouvoir, le corp le regard, K. SPEIDEL, Artpress, 2008;

–Azioni che cambiano il mondo. Donne, arte e politiche dello sguardo., C. Subrizi, postmedia, Milano, 2012