Abbiamo imparato che il cinema è l’arte che maggiormente parla al popolo, proprio per questo fu utilizzato anche per scopi politici. A pochi giorni dalle celebrazioni per il 2 giugno cerchiamo di capire che cosa è accaduto alla settima arte e come è cambiata dopo la fine di uno dei periodi più oscuri del nostro Paese.

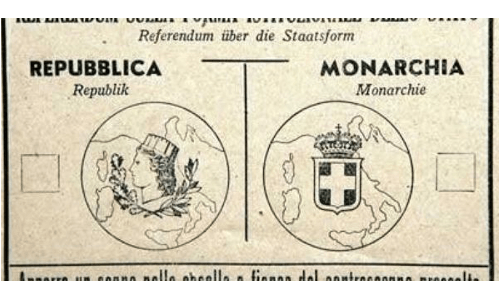

Questo vuole essere un articolo provocatorio. Ma come ogni provocazione intelligente essa tende a far riflettere sul significato di azioni e pensieri comuni ormai instillate nella nostra memoria fin da quando siamo nati. Si parla di Repubblica e della sua nascita. È la nascita di un nuovo modo di essere, si tenta di creare una nuova società. Ma questa spinta verso il nuovo bello non è altro che un distaccamento da un passato crudo e cruento. Siamo passati in meno di un secolo da un regime monarchico, passando per un regime dittatoriale per arrivare alla forma di governo democratico. La Costituzione diventa l’arte scritta della vittoria di una liberazione e con essa tutto il mondo politico, economico e sociale ha seguito i suoi passi. L’arte di fare cinema non ha esitato a fare lo stesso. Improvvisamente i cinegiornali divennero spazzatura, un misto di omertà e meschinità volta a confondere le menti, ad ingannarle con le loro piacevoli immagini di una dittatura tanto bella quanto oscena. Registi, sceneggiatori, attori e produttori improvvisamente volgono l’occhio dall’altra parte, il set non viene distrutto, né abbandonato, ma capovolto. Si inizia così a parlare della vita comune, di una quotidianità al di fuori del sogno proibito dei telefoni bianchi e dai documentari di dubbia verità. Nasce così il risorgimento cinematografico italiano, il Neorealismo. Blasetti, Camerini, Zavattini, De Sica sono solo alcuni dei nomi che hanno dato vita a questo nuovo movimento culturale dove la vita viene mostrata attraverso l’occhio della quotidianità.

Si potrebbe chiamarlo (usando termini storici) un “Welfare State cinematografico”, l’obiettivo non è più macchina da propaganda, ma mezzo puro della realtà che ci circonda, una realtà difficile da affrontare, ma sempre meglio di quella del passato mussoliniano. Non si deve più filmare la potenza di un uomo o di una nazione.

La potenza è qualcosa di astratto, impossibile da mostrare. Si deve invece tendere l’occhio alla realtà, vera ed unica, anche se fatta da infinite storie da raccontare. E chi meglio di tutti può descrivere questa rivincita, questa sensazione di riscatto e di pentimento se non registi, sceneggiatori e attori che hanno contribuito ad alimentare la macchina fascio-artistica? I padri fondatori del cinema moderno provengono tutti da opere fasciste, chi più velate e chi più spinte. La vita rurale costruita e filmata durante gli anni Trenta è il tema principale della prima grande propaganda fascista, intenta a instaurare un senso rivoluzionario al liberalismo giolittiano precedente. Questo ostracismo collettivo, dove in prima fila troviamo Rossellini e il suo magnifico “Roma città aperta”, capolavoro simbolo di un’Italia che rinasce dalle ceneri, tenta non di negare il passato, bensì di dimenticarlo, cercando nuovi spunti non dall’alto dei balconi pieni di parole promesse, ma per terra, nei quartieri e dentro le intimità delle case, della vera realtà italiana: portare il pane a casa a fatica, i vestiti continuamente riutilizzati come macchiette cartoonistiche. Il Neorealismo diventa così un simbolo di speranza, un grido di unione nell’affrontare le difficoltà dell’oggi per avere un migliore domani. Tutti questi artisti sono i nostri maestri, al quale ognuno prende spunto su qualcosa. Eppure, tutto questa sensibilità, tutta questa caparbietà artistica nasce durante le braccia tese e le marce su Roma. Ed ecco qui la provocazione: sarebbe mai esistito un Neorealismo senza le leggi fascistissime, il manifesto degli scienziati razzisti e la terza via? È implicita ovviamente la vera domanda che si nasconde dietro un perbenismo giornalistico: il fascismo ha mai fatto cose buone? La risposta non pensata, ma istintiva sarebbe “ovviamente no”, eppure il cinema è uno dei pochi esempi che tenta di ribaltare l’ovvia risposta che l’italiano si porta ormai da settant’anni.

L’architettura fascista è emblematica, affascinante, volgarmente bella da vedere; m’illumino d’immenso sono parole magnifiche provenienti dalla bocca di un giovane fascista. Questi esempi e tanti altri dimostrano che il fascismo ha fatto cose buone. Ma allora cosa ci deve insegnare la democrazia e la Carta Costituzionale?

Essere anti-fascisti significa dover rigettare tutti questi artisti e queste opere? Assolutamente no. Quello su cui gli italiani dovrebbero riflettere ogni 25 aprile e ogni 2 giugno non è il fine del fascismo e cosa ha comportato, quanto il mezzo con il quale tutto quello desiderato è stato ottenuto. Basti guardare i film di Rossellini e di De Sica per capire cosa intendo: uomini alla ricerca di un benessere, il sopravvivere alla giornata cercando di portare gioia e felicità alle proprie famiglie e a sé stessi. In fondo questa è la promessa che tutti speriamo sentire e che ogni uomo politico ha almeno detto una volta nella sua carriera politica. Anche il fascismo prometteva benessere e ordine nelle cose. Quello che il Neorealismo ci vuole insegnare mostrando è un mezzo diverso per arrivare a questo fine: non più la repressione e le sommosse, ma la libertà e l’amore per il prossimo.

Il vero problema non è cosa il fascismo ha fatto, ma come lo ha fatto.

Fonti:

-F. Cammarano, G. Guazzaloca, M. S. Piretti, Storia contemporanea: dal XIX al XXI secolo, Le Monnier Università, Firenze, 2015.

-G. P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano: dal 1905 al 2003, Einaudi, 2016