La Pop Art e l’Optical Art probabilmente non sarebbero mai esistite senza il puntinismo di Seurat, un artista che è riuscito ad unire arte e fisica in modo del tutto inaspettato per l’epoca. Scopriamo insieme come.

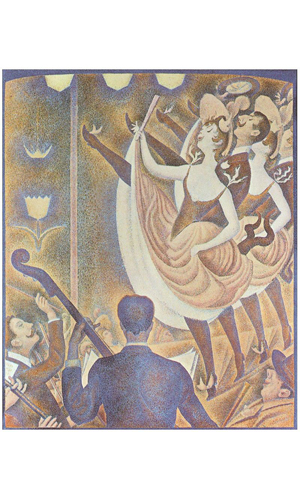

Georges Seurat nasce a Parigi nel 1859. Sin dalla giovane età si avvicina al mondo della pittura sia dal punto di vista pratico che teorico, ammirando grandi artisti quali Piero della Francesca, Raffaello e Ingres e acquisendo un’istruzione prevalentemente di stampo accademico. Nel 1879 visita una mostra degli Impressionisti e il giovane rimane sconvolto da questa nuova corrente artistica così diversa da ciò che aveva appreso nella scuola d’arte, decide così di abbandonare quest’ultima e di affittare uno studio insieme ad alcuni suoi amici per discutere delle nuove idee artistiche e scientifiche. L’interesse del pittore nel realizzare i suoi lavori, non si rivolge verso un’attenzione nelle figure o nella volontà di selezione specifica dei temi ma si concentra principalmente sui problemi di orditura e tessitura della superficie. Sin dalle prime opere, le figure di Seurat appaiono piatte, non esiste profondità spaziale e comincia a stendere il colore attraverso dei picchiettii, i quali diventeranno man mano sempre più piccoli e precisi fino ad arrivare alla tecnica da lui sperimentata, il puntinismo.

Questi puntini, infatti, non vengono accostati in modo tale da restituirci una profondità di campo ma vengono affiancati uno accanto all’altro, in un evidente rimando alle tessere che componevano i mosaici bizantini. Le pennellate sono sapientemente architettate dall’artista, e assumono a seconda della stesura una propria funzione volta ad assecondare la luce, il colore, la forma dei soggetti rappresentati. Per il critico Renato Barilli questi tre aspetti possono essere suddivisi in due gruppi: da un lato abbiamo il colore-luce mentre dall’alto abbiamo la forma. Il colore e la luce, nonostante siano comunque differenti, rispondono tuttavia a un comune principio che è quello degli elementi a “tessera” di mosaico che, come già scritto, dispongono le pennellate sulla superficie. L’uso di questi due elementi viene classificato da Seurat stesso sotto l’etichetta di cromo-luminarismo; questa tecnica da lui adottata si basa principalmente su tre teorie scientifiche: la divisione dei colori assoluti, il contrasto simultaneo e l’irradiazione.

La prima teoria deriva dagli studi di Chevreul negli anni Trenta e riguarda l’analisi delle componenti dei pigmenti realizzati per via chimico-industriale e le loro reazioni nella sovrapposizione di essi, concetto che verrà applicato dall’artista non mischiando tra loro sulla tavolozza determinati colori. A Chevreul è riconosciuta anche la seconda teoria, quella del contrasto simultaneo, basata sull’accostamento dei cosiddetti colori complementari (giallo-viola, arancione-blu, rosso-verde) i quali se, apposti uno di fianco all’altro, si valorizzano a vicenda. Questa tecnica era già inconsciamente adoperata anche dagli Impressionisti, ai quali è stato criticato il fatto che realizzassero le ombre colorate di blu o viola. L’ultima teoria invece appartiene a Rood e afferma che nel contatto di due superfici colorate, quella più luminosa accresce a sua volta la luminosità mentre l’altra, per contrasto, si inscurisce. Questo criterio verrà usato da Seurat al fine di dar risalto alle sagome delle figure e alla loro ieratica monumentalità. Capolavoro indiscusso dell’artista, dove vediamo applicati tutti questi concetti teorici è il quadro Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte del 1885, dove le pennellate coinvolgono persino la cornice, dichiarando manifestamente la sua origine illusoria.

In questo dipinto si nota anche l’attenzione per l’altra componente già anticipata, la forma. Seurat costruisce le sue figure attingendo direttamente agli schemi presenti in natura, tale ispirazione è denominata fitomorfismo (per il mondo vegetale) e zoomorfismo (mondo animale).

Per Marshall McLuhan, esperto di media, l’arte di Seurat è precursore della televisione, il cui principio sta proprio nel costruire l’immagine attraverso una serie discontinua di impulsi luminosi collocati in fila. Per Barilli, invece, l’artista è anticipatore sia del clima della Pop Art, basata sull’appiattimento di immagini iconiche, sia della Optical Art, per l’attenzione alle reazioni ottiche di luce e colore. Indubbiamente Georges Seurat fu un grandissimo artista dell’Ottocento che, unendo arte e scienza, ha creato un linguaggio artistico unico nel suo genere e che ispirerà profondamente i movimenti successivi.

Fonti:

– R. Barilli, L’arte contemporanea. Da Cézanne alle ultime tendenze, Feltrinelli, Milano, 2005.