Ci sono riferimenti alla letteratura anche in luoghi che mai ci aspetteremmo: all’interno delle sue perfomances Ontani si rifà all’antichità, al mito, al passato e lo riporta in vita.

Luigi Ontani nasce a Vergato, in provincia di Bologna, nel 1943 ed è considerato tra i più rilevanti artisti italiani appartenenti alla corrente della Body Art. Laureato all’Accademia di Belle Arti della città felsinea, comincia la sua carriera negli anni Settanta. Le opere che lo hanno reso celebre in tutto il mondo sono le sue rappresentazioni attraverso dei veri e propri tableaux vivants dove vediamo l’artista, protagonista assoluto nonché Narciso per eccellenza, trasformarsi in un ricco e variato repertorio di personaggi facenti parte della nostra tradizione, sia iconografica che letteraria. La ricerca poetica dell’artista può essere associata al tema dell’apparenza e del travestimento, argomento spesso affrontato dall’arte contemporanea e che ottiene il punto più alto tramite lo sviluppo tecnologico, il quale permette con facilità di realizzare opere che distorcono la realtà delle cose, portando all’estremo queste immagini fino a scadere quasi nel kitsch.

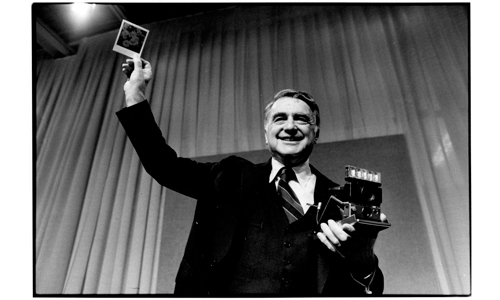

Oltre a realizzare performances dal vivo, infatti, Ontani opera spesso anche tramite l’uso della fotografia e il video. Attraverso il proprio corpo e i vari travestimenti, l’artista indaga l’ambiguità e la complessità della natura umana e lo fa mettendo in campo il mito, i simboli e la rappresentazione iconografica, dove la tradizione si mischia con l’ironia e crea un gioco di continui rimandi tra sacro e profano, mito e favola, cultura orientale e occidentale. Queste immagini, tratte direttamente da un vasto repertorio del passato, vengono reinventate e immerse in un mondo, quello della fotografia e del video, dall’atmosfera illusoria e incantata.

Dall’interpretazione di Dante a quella della maschera bolognese di Balanzone, Ontani attinge a una cultura alta o bassa senza esprimere nessuna particolare preferenza per l’una o per l’altra, anche a causa dell’attuale cultura di massa che ha in parte contribuito ad appiattire tali differenze (basti pensare a Warhol e le sue icone riprodotte in serialità). Prendiamo ad esempio la performance che ha realizzato a Bologna in occasione della Settimana internazionale della performance nel 1977, la quale ha visto la presenza in città dei più rilevanti protagonisti della scena artistica le cui ricerche erano appunto legate al tema del corpo e del comportamento.

Negli spazi dell’allora Galleria d’Arte Moderna, Ontani entra nei panni di Endimione, pastore dotato di incredibile bellezza, cui il mito narra la sua condanna a un sonno eterno da parte di Giove per aver commesso l’errore di essersi innamorata di Era. Vestiti i panni del pastore, l’artista ha dormito per un’ora al centro della galleria, mentre alle pareti venivano proiettate delle diapositive dove vediamo sempre Ontani impersonificare le undici principali divinità mitologiche dell’Olimpo e tre celebri maschere popolari bolognesi, Balanzone, Fagiolino e Sganapino, circondato da elementi bucolici tratti da alcuni celebri quadri del pittore bolognese Annibale Carracci. La visione, ammirabile dagli spettatori attraverso una balaustra posta sopra una scalinata, era arricchita da ulteriori dettagli scenografici quali dei tappeti volanti pilotati dall’artista, immagini del sole, nonché un variopinto prato fiorito sovrastato da un limpido cielo blu colmo di stelle. A completamento di questa atmosfera trasognante, nella sala si diffondeva il suono di una languida e dolcissima musica pastorale.

La performance bolognese rende in modo chiaro ed esplicito l’idea d’arte di Ontani, poiché si trovano molti degli elementi che caratterizzano la sua ricerca: il travestimento, il mito, il sogno, la tradizione iconografica mischiata alla cultura popolare delle maschere carnevalesche e una componente sottile di ironia e kitsch che accompagnano tutti i suoi lavori.

Fonti:

– C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Milano, Bruno Mondadori, 2012;

– F.Alinovi, R.Barilli, R. Daolio, M.Pasquali, F.Solmi (a cura di), La performance, catalogo della mostra, Istituzione Bologna Musei MAMbo, Bologna, ristampa 2017.