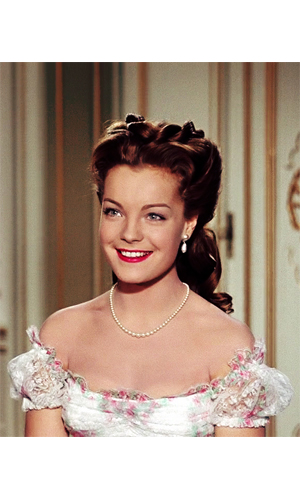

Sissi e la sua vita sono state al centro dell’immaginario comune grazie ai meravigliosi film che hanno visto come protagonista Romy Schnider. Due donne bellissime accomunate da una storia tragica.

Di principesse tristi ne è pieno il mondo. In tempi recenti questo epiteto fu dato a Letizia Ortiz, all’epoca principessa ora attuale regina consorte spagnola, e nessuno può scordare la tragica vita di Lady D, ex principessa del Galles e prima moglie di Carlo Windsor. Ma non sono tristi solo le principesse, ma anche le imperatrici: tra queste c’è il nome di Masako, imperatrice del Giappone, e se andiamo a circa un secolo e mezzo fa, in Austria possiamo incontrare Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach.

È un nome che vi dovrebbe suonare familiare: si tratta di niente di meno dell’imperatrice Sissi.

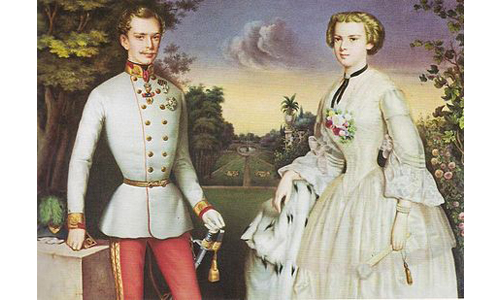

Difficile da credere, vero? Ricca, bella, innamorata del suo principe (pardon imperatore) e ricambiata, amorevole con i suoi figli e con degli abiti da favola… Una vita che sembra uscita da un film in puro stile Disney. Ovviamente ci furono alti bassi e la serie di film realizzati da Marischka, nella seconda metà degli anni ’50, ha mostrato il suo disagio, ma si sono sempre conclusi con quel meraviglioso lieto fine fiabesco. Tutto reso ancora più stupefacente dalla bellezza dell’attrice protagonista, Romy Schneider, che, nonostante gli anni e altri ruoli di successo, non riuscì a staccarsi di dosso il fantasma dell’imperatrice austriaca. Le due figure si erano così tanto fuse che Visconti la volle in Ludwing (1973) per dare il volto e la voce alla sua Sissi, una donna, questa volta, disincantata, tradita e sofferente.

A portare alla luce la sofferenza di Sissi, quella reale, fu il ritrovamento dei diari poetici dell’imperatrice nel 1998. Tra quelle pagine si percepiva la sofferenza per essere rinchiusa in un mondo fatto da regole rigidissime, protocolli infiniti e impegni asfissianti. Lei voleva essere libera!

Cercò quella libertà con tutta sé stessa, arrivando a sviluppare anche malattie psico-somatiche che la costringevano (con sua grande gioia) ad allontanarsi dal palazzo per viaggiare in tutto il mondo. Arrivò in Francia, in Italia, in Inghilterra, in Grecia… In tutti i Paesi in cui fu ospite viene ricordata con affetto e amore, in quanto realmente interessata al popolo e molto spesso allergica a quei protocolli reali che rendevano le teste coronate così distanti dai comuni reali. Ad Atene erano numerose le voci che la narravano di lunghissime ed estenuanti camminate per raggiungere i luoghi più importanti della città, accompagnata unicamente dalla sua dama di corte.

Queste pazzie atletiche fecero nascere una leggenda che ancora oggi persiste: la sua ossessione per la bellezza. Effettivamente Sissi era bellissima. Aveva un incarnato così perfetto da sembrare di porcellana, aveva una vita sottilissima che cercava di mantenere in tutti i modi possibili. Non era assolutamente mistero che facesse cavalcate e camminate lunghissime e si allenasse molto spesso; per riuscire a sottolineare la sua figura nel modo migliore gli abiti, molto spesso, le venivano cuciti addosso, rendendo lunghissima la sua preparazione alla mattina o in occasione delle feste. Molti studiosi odierni parlano di disturbi alimentari ma analizzando i menù che la cuoca le sottoponeva ogni giorno si nota che l’imperatrice amasse parecchio i piaceri della tavola, con particolare interesse verso i dolci.

Non possiamo non citare i suoi amati capelli. C’è chi parla di 12 metri di capigliatura, ma in realtà arrivavano solamente alle caviglie. Per lavarli e asciugarli era necessaria una giornata di lavoro, pesavano così tanto che spesso era costretta a legarli al soffitto per scaricare lo stress dal collo e il tempo che la sua parrucchiera impiegava per pettinarli e acconciarli era così tanto che in quei momenti poteva prendere lezioni di latino e ungherese. Così, perché si annoiava!

Un mito che rimase immune al tempo. Mai nella vostra vita troverete una foto di Sissi come donna adulta (morì a 60 anni), in quanto proprio lei, amata e venerata unicamente per la sua bellezza, cominciò a nascondere il suo volto allo sbocciare della prima ruga. Velette, cappelli enormi e ventagli dovevano nascondere gli effetti del tempo che crudele stava chiedendo il conto.

E l’amore? Quello per Franz sarà stato autentico, no?

Quello sì, fu vero, ma pure quello cominciò a farla soffrire irrimediabilmente. Pochi anni dopo il loro matrimonio, Franz abbandonò la camera coniugale per una più vicina allo studio. Non erano tempi assolutamente facili, l’Austria aveva preso il controllo e il possesso di alcuni territori che non amavano essere governati da stranieri (vedi Milano e Venezia: a noi italiano proprio non piace che ci dicano cosa dobbiamo fare!). Franz amava la guerra, era un vero e proprio soldato, quindi molto spesso si lanciava in campagne militari, sempre con il cuore rivolto alla sua amata Sissi, che, però, mal sopportava tutto questo. Era contraria alla politica asburgica, era contraria che i suoi figli fossero accuditi dalla zia-suocera (Franz era suo cugino, figlio della sorella di sua madre: sì, è incesto, ma all’epoca era legale!) che la vedeva come una bambina scapestrata e inadatta ad educare il nuovo imperatore e le future principesse. Tutto ciò detto con amorevole comprensione di zia, ovviamente!

Le sue assenze a corte, sempre più lunghe e sempre più note ai più, non erano assolutamente ben accette e così, per ovviare ai suoi doveri imperial-coniugali, lanciò tra le braccia del marito la famosissima attrice Katharina Schratt. Non è che non lo amasse più, ma non riusciva più a vivere questa situazione. Una situazione che divenne ancora più asfissiante quando morì suicida il suo unico figlio maschio.

L’idea di aver perso Rodolfo mandò profondamente in crisi l’imperatrice che si allontanò da corte senza farvi più ritorno, se non per il suo funerale. Persino la sua morte fu tragica: assassinata da un anarchico italiano che, non avendo trovato la vittima predestinata, uccise lei per…sbaglio. Sissi si trovava nel luogo sbagliato nel momento sbagliato. Morì sola, con l’unica compagnia della sua dama, a Ginevra, mentre assaporava una libertà amara e crudele, arrivata solo dopo la perdita di un figlio.

Una serie infinita di tragedie che molti non conoscono, troppo innamorati dalla figura sfavillante offerta da Romy Schneider e da Marischka, che hanno reso il suo nome eterno…un nome che non è nemmeno il suo. Il suo nome completo era Elisabetta, come abbiamo già visto, ma nelle sue lettere private lei si firmava con il suo nomignolo: Lisi o Sisi (scriveva piuttosto male, quindi vi sono un po’ di dubbi al riguardo se l’iniziale fosse una S o una L). Sissi è stata un’invenzione cinematografica, un soprannome che, forse, suonava meglio per il grande pubblico.

Un grande pubblico che, come l’imperatrice, ha intrappolato anche Romy Schneider all’interno di un ruolo che le era un po’ troppo stretto. Giovanissima approda sul grande schermo proprio nei panni di Sissi e come lei vivrà una vita travagliata: tutti, quando la vedono, la chiamavano Sissi, rinchiusa in ruoli leggeri e fiabeschi cade in depressione e nell’alcolismo, troverà finalmente una stabilità nel privato con Delon e tornerà alla ribalta tra gli anni ’60 e ’70 con numerosi film, ma una nuova tragedia la colpirà. Una tragedia che colpì anche l’imperatrice: la morte del figlio. Il bambino di Romy muore in un tragico incidente a casa dei nonni nel 1981, pochi mesi dopo la madre lo seguirà. Molti parlarono di suicidio, ma secondo l’autopsia si trattò di un semplice arresto cardiaco.

Per queste meravigliose donne, fragilmente forti, non c’è stata nessuna vita da favola, quella era solo un’illusione per un pubblico che non era realmente pronto per loro.

Fonti:

– E. Bestenreiner, L’imperatrice Sissi: storia e destino di Elisabetta d’Austria e dei suoi fratelli, Mondadori, 2014;

– B. Hamann, Sissi, Tea, 2017; A. Pataki, Sissi: la solitudine di un’imperatrice, Beat, 2017.