Ogni volta che qualcuno applica una censura verso un’opera d’arte, che sia artistica, cinematografica o letteraria, ammette di avere paura verso quella particolare cosa. Che sia il potere di un bacio o di un corpo, poco importa, deve essere celata la verità.

La potenza che il Cinema propone ormai è conosciuta a tutti: attraverso immagini ci viene presentato e mostrato il mondo che ci appartiene. La forma e la narrazione costruiscono una realtà verosimile e non reale, ma proprio grazie a questa differenza noi spettatori, usciti dalla sala cinematografica, iniziamo a vedere il mondo che ci circonda sotto un nuovo tipo di sguardo: più attento, più analitico. Usciti da spettatori continuiamo ad esserlo, iniziamo a formare un nuovo tipo di conoscenza, quella che Jean Epstein chiama “conoscenza d’amore”, diversificandola dalla conoscenza puramente fatta di ragione che accompagna la scienza. Si arriva a formare un pensiero estetico, sentimentale con il mondo che ci appartiene e andando verso questa strada, fatta dall’unione tra ragione e sentimento, scopriamo una nuova conoscenza di sé stessi. Epstein la chiama “lirosofia” nel suo testo La Lyrosophie, una conoscenza ben più forte di quella puramente analitica perché “conosce meglio perché conosce due volte, raddoppia la verità scientifica con una verità di sentimento”. Non a caso, il cinema, o per meglio dire la fabbrica delle immagini (incorporando quindi anche la pubblicità, la televisione e, ormai, anche l’internet) diventa il mezzo principale di quella pratica mentale chiamata propaganda. Ma come ogni cosa, anche questa trascina dietro di sé lati positivi e negativi. Una delle conseguenze negative è senza dubbio la censura, un atto tanto antidemocratico quanto delicato da trattare.

I politici conoscono bene il potere mentale del cinema e per questo molto spesso si concentrano su di essa, tentando di inserire la politica e la loro unica verità dentro l’Arte. Un esempio della storia cinematografica è il politico americano William Harrison Hays, creatore dell’omonimo codice di censura creato ed entrato in vigore dal 1934 al 1967. La nascita del Codice Hays nasce in un contesto di grave fragilità cronistica nella Hollywood degli anni Venti, tra omicidi e morti causate dalla droga, tanto da donare alla città del cinema americano l’epiteto di “città del peccato”. Fu così che Hays, attraverso l’Associazione dei produttori e distributori di pellicole cinematografiche (Motion Pictures Producers and Distributors Association, che divenne la Motion Picture Association of America nel 1945) iniziò a pensare ad una serie di regole propense a presentare un’immagine positiva dell’industria cinematografica. Migliorare l’immagine in movimento significava migliorare l’aspetto estetico dell’intero paese, fatto di un cinema espanso in tutto il mondo, persino nella Russia rivoluzionaria. Attraverso tre principi generali, che tendevano a mostrare solo lo standard di vita corretto, eliminando tutte quelle caratteristiche fastidiose da dover gestire, Hays e Hollywood (come la chiamo io la “Tripla H” inserendo anche la parola Hell) iniziano a scrivere ed applicare censura di vario tipo, eliminando per esempio qualsiasi riferimento a rapporti sessuali, sia fisici che amorosi, al nudo, allo sbeffeggiamento della religione, addirittura arrivando a vietare la rappresentazione di baci abbastanza lunghi da diventare scene passionali, le principali cause di “stimolazione degli elementi più bassi e grossolani” della nostra anima. Gli esempi diventano molteplici.

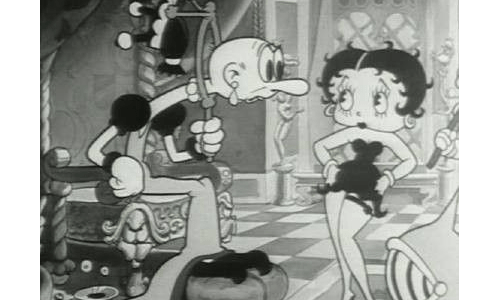

La seducente Betty Boop si copre dai suoi peccati di donna desiderosadi libertà espressiva e corporale per divenire l’ennesima cenerentola intenta a lavare e a coprire il suo corpo spettacolare quanto provocante. Gli abiti più castigati e meno succinti diventano simbolo di un’America fiera della propria castità religiosa. Betty Boop diventa così Betty Purity (per non usare un altro termine sempre con la P).

Ma al di là delle figure iconiche americane anche il cinema arriva a diventare vittima. Un primo esempio di battuta d’arresto lo troviamo nel film cecoslovacco Estasi (Ekstase, 1933) di Gustav Machaty, fermato alla dogana per aver mostrato il corpo scoperto di Hedy Lamarr, il primo nudo mostrato sul grande schermo. Questo ancora prima che il codice Hays divenisse atto puro e legale, passando dalla fase pre-Hays (1930-1933) a quella matura e più catastrofica. Le prime cesoie le ritroviamo in una delle prime, forse possiamo dire addirittura la prima coppia della storia del cinema, Johnny Weissmuller e Maureen O’Sullivan, rispettivamente Tarzan e Jane nel film “Tarzan e la compagna” di Cedric Gibbons. L’occhio conservatore scandalizzato non poteva sopportare di vedere il corpo statuario coperto di una sola pezza di stoffa da una parte, mentre dall’altra, ancora più scandaloso, fu il corpo nudo dell’amata Jane a subire una vera e propria rimozione, cancellando così un pezzo di esistenza, un pezzo di presente fissato nell’infinito temporale. Non da meno vennero criticate persino le locandine, i biglietti da visita del cinema. Primo fra tutti fu la locandina del film “Il mio corpo ti scalderà” (The Outlaw, 1943) di Howard Huges. La stessa promozione del film fu criticata poiché troppo concentrata sull’esposizione e valorizzazione del seno prosperoso dell’attrice Jane Russell, ancora alla sua prima apparizione da protagonista sul grande schermo.

schermo (tratto dal film Ecstasy, Gustav Machatý, 1933)

focalizzato l’attenzione sul prosperoso seno dell’attrice Jane Russell

Fortunatamente, alcuni film si salvarono da questo terribile massacro anti-espressivo, fortunati ad essere usciti nelle sale qualche mese prima dell’ideazione del codice. Possiamo ammirare tutta la spettacolarità di “Marocco” (Morocco, 1930) di Josef Von Sternberg, film importante tanto a livello qualitativo quanto a livello storico-sociale, mostrando il primo bacio omosessuale, un bacio fortuito di Marlene Dietrich, forse la madre della femme fatale come archetipo femminile per antonomasia della narrazione filmica e pittorica.

grande schermo

Questo articolo, più lungo dei soliti scritti in precedenza da me, non ha tanto il compito di spiegare cosa LGBTQ+ sia, non ne sarei capace in quanto non facente parte di quel gruppo, tanto meno spiegare perché sia importante la libertà sessuale, quanto per spiegare come l’assurdità della censura porti, alla morte di quest’ultima, a dare ancora più importanza a quelle caratteristiche che tanto si tentava di nascondere. La censura vera e propria troverà una prima battuta d’arresto negli anni ’60 con “Psycho”, dove il signor Alfred Hitchcock ci mostrerà dentro l’inquadratura un bagno, ancor più preciso sarebbe dire il dettaglio di un water, per poi morire definitivamente alla fine degli anni ’60. In quella semplice inquadratura mi viene solo da ridere. Capisco quanto la censura sia un pensiero che continua a ridicolizzarsi attraverso le sue regole illogiche. In un’epoca dove la persona media iniziava a stufarsi della cinematografia spostandosi verso la televisione, le Major per attrarre gente aveva bisogno di accattivare il cinema cercando così di ri-attrarre quel pubblico che piano piano iniziava a scomparire. La censura è un’arma tanto immorale quanto stupida, incapace di capire che vincere una battaglia non significhi vincere la guerra. La gente non ama le regole, soprattutto quelle più ferree e più restrittive. La storia recente ce lo ha confermato: il proibizionismo. Viva il cinema e la libertà d’espressione, anche quella stupida, basta che non diventi solamente stupida, allora lì sarò io a censurarmi dal mondo iniziando a dovermi chiedere quale sia il suicidio meno doloroso.

Fonti:

-J. Epstein, La lyrosophie, De L Oeil, 1923

– https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/UsefulNotes/TheHaysCode