Ormai fanno parte della nostra quotidianità. Le nostre città sono invase da cartelloni che ci invitano ad andare a vedere le mostre che si svolgono in musei o in palazzi storici. Ma come è questa pratica? Chi è stato il primo a introdurla?

Mostre, mostre e ancora mostre. Viviamo in una società dove non si parla d’altro. “Ehi, hai visitato quella mostra di tal dei tali a..?” “Cosa ne pensi di quella mostra al (inserire museo/galleria/spazio espositivo a caso)??” Ce ne sono di ogni e per tutti i gusti, ma a che epoca risale la nascita di eventi temporanei artistici? Oggi vi porto in un viaggio a ritroso nella storia dell’arte per scoprire l’origine di questo fenomeno oggi così tanto diffuso. Siete pronti? Allora partiamo!

La mostra d’arte non è un’invenzione recente, ma anzi ha origine ben molto antica. L’usanza di mettere in mostra oggetti preziosi, infatti, è presente già dai tempi dei greci e dei romani, dove venivano esposti principalmente i tesori a scopo religioso o i bottini di guerra a scopo propagandistico. Nel Medioevo, le chiese costituiscono dei veri e propri musei, dove vengono raccolte pregiate opere d’arte, ammirate dagli spettatori unicamente come oggetti di culto. Tra il XVI e il XVII secolo si riscopre un nuovo forte gusto estetico, che porta le più importanti famiglie borghesi a istituire collezioni di opere, antiche e contemporanee, le quali iniziano a venire esposte con criteri che rispettino la conservazione e la giusta esposizione di queste opere.

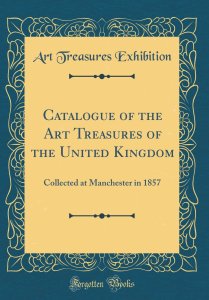

Le mostre d’arte come le intendiamo oggi si affermano però nell’epoca dell’Illuminismo, dove questi eventi diventano luoghi di incontro per scambi di pensiero e le opere cominciano ad acquisire un valore didattico, volto a raggiungere anche le classi meno istruite. Soprattutto in Francia, è doveroso ricordare la nascita dei Salon (la prima edizione si svolse nel 1667), esposizioni di pittura e scultura di artisti allora contemporanei, organizzati dall’Accademia francese e ospitati negli spazi del Louvre a Parigi, cui veniva assegnato un premio a colui che più si distingueva quell’anno. Ma la prima e vera mostra come la intendiamo oggi è sicuramente Art Treasures of the United Kingdom tenutasi a Manchester nel 1857. Visitata da oltre un milione di persone, la mostra è stata costruita esponendo le opere in ordine cronologico, da una parte l’arte inglese, messa a confronto dall’altro lato della lunga galleria con l’arte delle altre scuole, tra cui quella italiana. Il successo di questo evento è dato grazie anche all’applicazione di una vera e propria politica culturale ante litteram, volta a ridurre i costi dei trasporti e dei biglietti, ampliando l’orario di apertura e organizzando visite guidate per i bambini.A seguito di questo grande avvenimento, sempre di più si diffondono mostre e grandi esposizioni internazionali e nazionali, organizzate spesso in strutture costruite per l’occasione, con un forte richiamo per il grande pubblico, il quale si sente finalmente coinvolto in questo mondo, considerato fino ad allora elitario. Ma è soprattutto a partire dagli anni Sessanta del Novecento che il fenomeno delle mostre fa il boom, diventando sempre più uno strumento per attirare un ampio pubblico nei musei, il quale è invitato ad assistere, a causa della temporaneità della mostra, a un avvenimento considerato unico e irripetibile. Altro obiettivo delle mostre è senz’altro quello di indagare la storia dell’arte e di attuare una ricerca che vada di pari passo con la realizzazione dell’evento in questione. Negli anni si è tuttavia perso questo intento, a favore di un interesse spesso legato prettamente a un ricavo economico. Ma questa è un’altra storia di cui vi parlerò prossimamente!