Louise Bourgeois, artista che ci ha lasciato ormai da una decina d’anni è stata una delle più importanti artiste prefemministe che la storia ci può regalare, una precorritrice delle nuove avanguardie stesse, che si manifesteranno almeno una decina di anni dopo rispetto al suo inizio carriera, ovvero negli anni Settanta.

Inizialmente snobbata dalla critica e dai suoi colleghi (ricordiamo che il mondo artistico è prettamente maschile, quindi difficilmente una donna riesce a farsi strada) racconta le sue emozioni, la sua infanzia e il suo rapporto con l’altro sesso, spesso conflittuale ma mai di ripudio, attraverso la sua arte e le sue opere.

La sua carriera artistica è collegata alla sua vita personale, difatti molte volte la sua infanzia si propone come protagonista: Louise è stata cresciuta per buona parte della sua vita da una babysitter, che prenderà un ruolo di rilievo all’interno delle mura familiari. La ragazza continuerà a condividere il focolare con la famiglia, in quanto amante ufficiale del padre, divenendo la matrigna della bambina, che vedrà questo atteggiamento del genitore come un gesto di abbandono e di menefreghismo non nei confronti della classica idea di famiglia, ma nei suoi. Questo rapporto con il padre diventa centro focale della sua filosofia artistica e di molte sue opere, ma tutte passarono in sordina, finché non venne riscoperta solo durante gli anni ’70 alla veneranda età di sessant’anni. Le nuove donne e artiste femministe vedevano in lei un esempio, come in altre precorritrici (vedi Carol Rama), ma Louise mai si affiancherà a loro esplicitamente ritenendosi troppo vecchia e sentendo quasi il peso del cambio generazionale che si interpone tra lei e loro.

La sua arte ricordata come qualcosa di quasi talismanico, per anni ha portato a contare la Bourgeois tra le fila degli outsiders dell’arte, ovvero quegli artisti che non potevano e non dovevano entrare nei grandi circoli e nel grande mercato dell’arte, che nel XX secolo si è dimostrato sempre più agguerrito. Di lei si ricordano molte opere: dai ragni fuori dal museo Guggenheim di Bilbao denominati Maman alle sue celles: ambienti in cui il visitatore è invitato ad entrare e vivere tra strani e poco equivocabili bozzi e protuberanze che richiamano i genitali di entrambi i sessi. Senso di claustrofobia, di cattura e di inadeguatezza sfiorano la mente, mentre si attraversano queste vere proprie stanze, ma anche un senso di potere di una donna che si è saputa liberare dal patriarcato. Le sue celle cariche di tensione sessuale sono la rappresentazione dei ricordi e delle difficoltà che la Bourgeois ha dovuto subire, prima fra tutte la situazione con il padre da cui si sentiva tradita in seguito alle varie relazioni extraconiugali e il rapporto sempre teso di cui abbiamo parlato prima.

Un esempio è La distruzione del padre, celle in cui in una specie di grotta viene rappresentato il padre smembrato sul tavolo da pranzo, circondato da forme organiche, come protuberanze, organi e cavità. Essi rappresentano metaforicamente le paure e i traumi della sua infanzia elaborati e trasformati attraverso la sua arte; rendendoli sculture per riuscire, in qualche modo, ad esorcizzare il dolore, poiché “non si può negare l’esistenza delle sofferenze”, lei stessa difatti continua affermando e raccontando “io non offro né rimedi né scuse. Voglio solo osservarle e parlarne. So che non posso fare nulla per eliminarle o sopprimerle. Non posso farle sparire; sono qui e ci resteranno”.

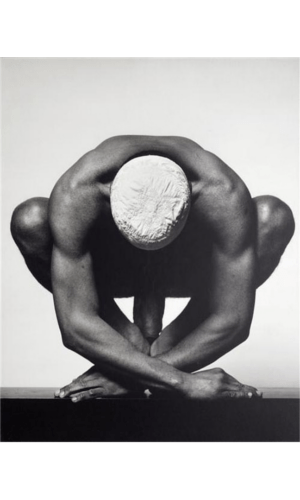

Il problema ormai secolare del rapporto tra uomo e donna viene esposto da Louise in maniera esemplare e per questo essa molte volte viene vista come un’artista femminista, ma a questo c’è un ma. La sua filosofia più personale ed esistenzialista, più che essere alla ricerca di valori e spiegazioni universali, vuole trovare una redenzione per la sua vita e la sua infanzia grazie all’arte e alle sue doti salvifiche. Come abbiamo accennato difatti lei non si affiancherà al movimento femminista, per quanto la sua ricerca sia molto simile a quella generazione di donne che scende in piazza per rivendicare i propri diritti. Quello che più la distingue da esse è proprio il suo rapporto con l’altro sesso: non nega le difficoltà di comprensione e interazione, ma non è d’accordo sull’esclusione degli uomini, che per molte devono non solo non prendere parte alle loro rivendicazioni, ma alcune volte, addirittura, devono essere annientati mentalmente, perché essi non possono comprendere ciò che noi proviamo. La Bourgeois ha una visione diametralmente opposta su questo punto di vista, difatti l’uomo è visto come il perfetto compagno di vita, non un essere malefico su cui indistintamente riversare le proprie ansie e le proprie frustrazioni ed è proprio da questa consapevolezza che nasce la famosa foto scattata Robert Mapplethorpe che la ritrae sorridente con il suo Filette. Nessuna espressione arrabbiata o rancorosa, mentre con la sua figliola posa davanti all’obiettivo nel 1984. Questa foto nasconde mille significati che si possono scoprire attraverso gli oggetti presenti e appunto alle espressioni.

Filette ha a forma di un pene, quindi tra le braccia, Louise, sostiene un enorme genitale maschile di legno; il suo tenerlo così giocosamente ci dimostra come l’uomo non sia un essere crudele da annientare e la sua rappresentazione come essere sessuale non sia sempre da considerare negativa e carica di odio, ma come possa essere bensì “un oggetto d’affezione, un trastullo” oltre che un essere degno di attenzioni e di cure. Se l’uomo è presente, chiaramente grazie alla inequivocabile rappresentazione del pene, la controparte femminile è nell’abbigliamento sicuramente poco sobrio dell’artista. La pelliccia che porta addosso è il dichiarato vestito femminile, d’altronde come sappiamo questo capo di vestiario non solo è ritenuto prettamente del gentil sesso, ma è l’estrema rappresentazione della femminilità nobiliare di per sé.

Questa foto come incontro tra i due sessi è la perfetta dimostrazione estetica di come essi possano non solo essere considerati paritari, ma che uno non debba escludere l’altro nell’eterna lotta alla supremazia che purtroppo sembra destinata a non concludersi mai.

Quel sorriso quasi beffardo dell’artista ormai in età avanzata, sembra ricordarci come lei abbia vissuto sulla pelle molte storie da raccontare, ma che alla fine tutto si racchiude nell’accettarsi e nel comprendere che solo nell’unione mentale e fisica riusciamo a trovare la pace. Non bisogna rinnegare che per secoli la sottomissione femminile è stata sempre presente, ma non bisogna neanche non riconoscere il cambiamento intrinseco che lo stesso genere maschile può aver subito e quindi perché escluderli a priori solo perché penedotati? Solo una visione più aperta e comprensiva può portare alla vera ricerca e scoperta della verità e della parità, quindi allontanandoli come possiamo ritenerci migliori?

Fonti

– L. BOURGEOIS, Distruzione del padre. Scritte e interviste, Quodlibet, Macerata, 2009.

– C. SUBRIZI, Azioni che cambiano il mondo. Donne, arte e politiche dello sguardo, PostMedia, Milano, 2012.

– M.A. TRASFORINI, Nel segno delle artiste. Donne, professioni e modernità, Il Mulino, Bologna, 2007.