Oggi conosciamo una nuova persona, una personalità fuori dagli schemi, che imparerete ad amare e adorare.Per la serie piccoli antropologi crescono, ecco a voi Giada! Futura antropologa di professione, ma anche appassionata e studiosa d’arte, ci racconta l’Arsenale e le sue “impressioni a caldo” sulla Biennale di Venezia.

Di Giada Antonutti in collazione con Jessica Caminiti

Come ci introduce:

Giada: “L’idea generale è che si voglia lavorare molto sul discorso socio-antropologico. Lo si intuisce già dal titolo di questa Biennale, “May you live in interesting times”. Sì, viviamo tempi interessanti, per non dire caotici e, molto spesso, superficiali. Un po’ come questi arsenali dove si cerca spesso di mettere in scena le persone, senza scavare a fondo, cercando il perché di determinate azioni con il come, ovvero l’arte stessa.”

Mettere in scena e questa caoticità di base che da sempre segna la Biennale rimane un cruccio per chiunque si ricerchi nella conoscenza degli artisti stessi sfuggenti e alle volte così ricercati di essere parte di quella visione di nicchia, che solo esperti possono riconoscere. Il portare alla luce la reale contemporaneità destabilizza e alle volte estrania in senso stretto:

G: “Arte che vive la contemporaneità in maniera ambigua, attraverso l’iper-tecnologizzazione delle opere stesse, spesso assolutamente incomprensibili per la maggioranza dei turisti che brulicano all’interno dei padiglioni dell’Arsenale. Mi sembra quasi che siano poche le persone che si recano a contemplare l’arte in maniera disinteressata, come una rovina, direbbe Augè, al fine di creare una propria narrazione dietro l’opera stessa. La maggioranza ha come interesse principale il riempirsi i propri archivi di immagini con foto che non riguarderà mai nella sua vita, giusto a testimonianza della propria presenza effettiva in quel luogo.

Può essere definita anche questa una forma di arte sociale?”

Mette a dura prova l’idea, che si può esprimere della Biennale, che tratteremo questa settimana, ma in sintesi, non si può che darle ragione. La Biennale ammalia e molti seguono percorsi e labirinti stessi per la gioia di dire solo “io c’ero” come caratteristica innata dell’uomo, ma si spera che molti guardino oltre il loro dito. Un conto è visitare la Biennale come fosse un gran supermercato, una accozzaglia, un altro è soffermarsi e cercare di comprendere opere e scelte curatoriali.

La seconda scelta di studio porta ovviamente ad essere meno espansi all’interno della Biennale e tra vari artisti e padiglioni, ma più attenti a particolari opere e significati, quindi ecco la Top Three di Giada:

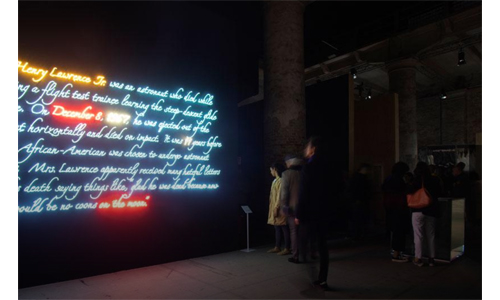

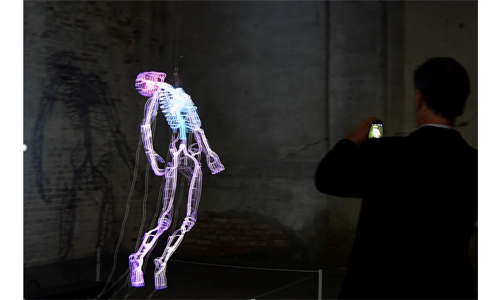

1. Direttamente dalle Bahamas Tavares Strachan (1979) lavora sulla figura di Robert Henry Lawrence Jr: un astronauta afroamericano che morì l’8 dicembre 1969 durante un incidente di volo di istruzione. Primo e unico per i successivi 11 anni, subì violenze psicologiche e verbali di razzismo, tanto che anche dopo la sua tragica scomparsa la moglie continuò a ricevere lettere minatorie. nel 2018 il progetto ENOCH spedì nello spazio un busto d’oro delle sue fattezze. Troviamo un testo murale e uno scheletro al neon, che sembra fluttuare più che morire nell’immenso spazio buio della stanza. viaggio tra arte e tecnologia: la leggiadria e dolcezza della caduta fanno percepire tutto il peso dell’umanità.

2. Shilpa Gupta (1976) crea in una stanza una foresta di appuntite frecce conficcate per terra: un intenso percorso sonoro e visivo. Fogli bianchi infilzati da questi trespoli e illuminati dalla fioca luce delle lampadine sovrastanti racchiudono versi di libertà e obbligato silenzio. Cento scritti di poeti incarcerati in tutto il mondo per le idee politiche si dipanano tra noi e la fine della sala quasi ad accompagnarci in questo viaggio dove si cerca di riportare a terra l’umanità. L’esperienza immersiva, emotivamente coinvolgente non lascia scampo. Non si capiscono le parole (in moltissime lingue straniere), ma se ne percepisce la densità, il dolore, la difficoltà nel sapere che le proprie parole non possono essere pronunciate.

3. MARCO MANZO… Ma questa storia non ha una conclusione ancora, vogliamo deliziarvi sulla scoperta del tatuaggio nell’arte, farvi percepire cosa significa inserirlo nel modo di percepire l’elitaria art pour art. Per ora ci lasciamo con una frase in attesa, che i tempi siano propizi per ritrovarci e blaterare su questo argomento, “Interessante Padiglione Guatemala con opera del Tatuatore Marco Manzo: Muro di mani che denunciano la violenza sulle donne e il femminicidio, ancora preponderante in questo Stato.”

In conclusione cosa rimane della Biennale e del suo arsenale? Tante curiosità, una Wunderkammer contemporanea con tanto da dare e ricevere nel caso in cui il dialogo sia aperto e pronto a vivere come una spugna: guadagnare tutte le informazioni, vivere carico di essere e poi liberarle per far rivivere l’esperienza al massimo.