La fotografia racchiude la memoria di un momento e delle persone che ci sono state vicine e care. Proprio per questo nell’Ottocento questa l’arte fotografica era l’oggetto di una pratica piuttosto…particolare.

Sin dagli inizi della diffusione della fotografia, questo strumento, ancora prima di entrare di diritto nel mondo dell’arte, venne usato per lo più dalle persone comuni. I ritratti pittorici, infatti, vengono sostituiti da quelli fotografici e ben presto si sviluppa la moda degli album di famiglia, libri che racchiudono la storia di essa per immagini.

Durante l’epoca vittoriana però, si diffonde una pratica che, agli occhi di noi contemporanei, può risultare piuttosto macabra. Stiamo parlando della pratica di realizzazione di fotografie post mortem. In caso di dipartita del proprio caro, in quegli anni divenne d’uso comune contattare un fotografo e affidargli il compito di scattare un ultimo, e spesso unico, ritratto. In particolare, i protagonisti maggiori di questi scatti erano i bambini, a causa proprio dell’alta mortalità infantile che investiva l’Europa in quegli anni. Le fotografie, inoltre, all’epoca del loro sviluppo, richiedevano somme dispendiose per essere realizzate quindi, in caso di morte, si contattava il fotografo al fine di ottenere uno scatto che potesse in qualche modo preservare il ricordo della persona venuta a mancare. Pertanto lo scopo primario di queste fotografie era prevalentemente quello di mantenere viva la memoria di quel determinato membro della famiglia. Proprio per questi motivi, spesso, questi scatti ritraevano la persona defunta con gli occhi aperti e in atteggiamenti che suggerivano fosse ancora in vita, per non lasciare ai familiari un ricordo doloroso ma dando quindi un risultato che potesse in una certa maniera risultare piacevole.Per fare ciò, i fotografi realizzavano delle vere e proprie manipolazioni sul cadavere dimostrando così come questo processo facesse completamente parte dell’intero rituale funebre del tempo.

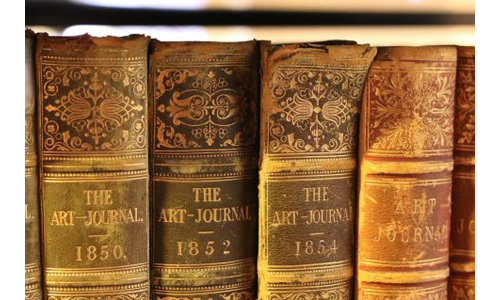

Mirko Orlando, nel suo libro Fotografia post mortem, analizza questa prassi dando spunti diversi, ampliando il discorso anche dal punto di vista antropologico e sociale. Prima di tutto, da allora, è certamente cambiato il rapporto che l’uomo ha con la morte. In passato, essa era presente in ogni famiglia, poiché, a causa della scarsa igiene e della mancanza di cure mediche adatte, era facile morire prematuramente. Questo avveniva per lo più in casa, legando di conseguenza l’esperienza diretta della morte con la famiglia, la quale assisteva il malato fino alla fine. Attualmente, invece, vi è una netta distanza tra la vita, che si consuma nell’ambiente familiare o altrove, e la morte, la quale avviene prevalentemente in ospedale. In tutte le culture, la perdita di un caro è un evento tragico a cui, attraverso determinati rituali, bisogna reagire. Questi rituali coinvolgono allo stesso modo il defunto quanto i parenti rimasti, i quali, essendo in vita, hanno il compito di occuparsi di esso che, secondo certe credenze, è sostituto dello spirito e quindi, per evitare eventuali ritorsioni e tormenti, è necessario che la sua dipartita avvenga nei migliori dei modi.

L’essere umano ha paura della morte, quando si trova davanti ad essa, adotta dei meccanismi di rimozione che possano in qualche modo eluderla. Sin dalla sua origine, l’uomo ha cercato di rendersi immortale costruendo piramidi, commissionando statue e ritratti, rendendo eterna la propria immagine attraverso la permanenza del segno. Ma perché si sceglie in questi casi di fotografare proprio il cadavere? La fotografia post mortem interviene in questi casi come parte integrante del rito funebre, come componente essenziale che, insieme a tutti gli altri elementi, contribuisce a far mantenere vivo il ricordo della perdita subita, oltre al fatto che, come già accennato all’inizio, spesso il ritratto dopo la morte era l’unico che una famiglia potesse possedere, a causa dei costi delle fotografia che non tutti potevano permettersi abitudinariamente. Questi scatti risultano essere utili ai parenti rimasti come un modo per affrontare la paura della morte e allo stesso tempo come sostegno importante per il superamento del lutto. Il dispositivo fotografico quindi giunge in aiuto ai familiari per affrontare il dolore in maniera attiva. Queste immagini quindi, non devono essere viste come frutto di una qualche macabra e strana pulsione, ma esse risultano avere invece un effetto terapeutico per chi le possiede. Per quanto possa risultare a noi straniante, questa pratica era allora molto comune e diffusa, ma bisogna precisare che essa restava comunque legata ad un’atmosfera intima e privata.

Nel corso degli anni, infatti, con l’ingresso della fotografia nell’arte, sono molti gli artisti che hanno reso pubblico il dolore della perdita attraverso degli scatti, come ad esempio Nan Goldin o Nobuyoshi Araki, di cui vi abbiamo parlato in altri articoli in passato, non suscitando poche critiche.

Fonti:

– M. Orlando, Fotografia post mortem, Roma, Castelvecchi, 2013;

– S. Sontag, Davanti al dolore degli altri, Milano, Mondadori, 2003 .