Per quanto il cinema sia un’arte così nuova e così distante da tutte le altre, esiste un elemento che connette questa dalle altre e che crea un rapporto intimo tra le arti e la psicologia umana: la Morte. La fascinazione di questo elemento avviene non solo perché essa, essendo l’opposto, ci dà un valore romantico e di appartenenza alla vita, ma anche perché essa produce terrore nel nostro animo.

“Carpe diem!” direbbe Orazio, il futuro non è prevedibile. Noi esseri umani guardiamo al futuro con occhio spaventato e affascinato. Diventa la nostra ossessione più malata. La morte ci affascina perché non è trasparente, non possiamo sapere quello che c’è oltre. A questo mistero l’uomo, meglio dire l’artista, ha sempre cercato di combatterla con le armi a sua disposizione, meglio dire l’arte. Così, l’imbalsamazione egizia fissa artificialmente le apparenze carnali, i pittori e gli scultori cercano di negare la morte spirituale attraverso il ricordo, rappresentando soggetti e situazioni da non dimenticare. L’egocentrismo solare di Luigi XIV lo portò all’ossessione continua di posare davanti alle tele di grandi pittori, cosicché nessuno, neanche i futuri eredi, si sarebbero scordati del secondo Dio sceso in Terra.

Venne poi la fotografia, l’unica invenzione umana a bloccare il Tempo, arma della Morte in questa battaglia. L’oggetto che si pone all’occhio dell’artista, ma soprattutto del pubblico, non è più rappresentato, bensì mostrato. L’obiettivo sostituisce l’oggetto con l’oggetto stesso, ma liberato dalle contingenze temporali. La capacità di strappare la realtà al Tempo diventa possibile e la pellicola diventa la nuova tela su cui fissarla. Un attimo, un secondo di realtà diventa immortale. Ma ancora mancava qualcosa, un dettaglio fondamentale nel cercare di strappare “per davvero” questa realtà, nella sua interezza.

Giunse infine il cinema, l’arma finale per vincere la guerra, poiché essa, in confronto a tutte le arti esistite in precedenza, riesce a catturare questo elemento: il movimento. Filmare significa rubare la realtà.

Ma se il cinema riesce a catturare tutto ciò dalla Morte, è possibile mostrare la Morte? Possiamo noi umani filmare o anche solo a identificare qualcosa che non conosciamo e che non possiamo percepire? Mostrare la morte nel cinema è un argomento che mette in disaccordo molti registi, anche i più sensibili.

Ci sono registi che la pensano come Bazin, quelli che preferiscono non mostrare la Morte, ma le nostre emozioni che possiamo provare nel vedere un caro morire.

Nel film “Lo sguardo di Ulisse” di Theo Angelopoulos i nostri occhi sono coperti dal terribile massacro da parte di un cecchino su un’intera famiglia di Sarajevo. La nebbia avvolge l’intera scenografia, senza farci percepire lo spazio attorno a noi. Sembra quasi di camminare in un mondo surreale, senza alcuna struttura, tanto da far divenire le voci dei personaggi echi. Sentiamo gli spari, colpo per colpo, corpo per corpo, ma non vediamo altro che il bianco nebuloso. Al regista greco non interessa l’azione morente, la violenza dello sparo. Quello che vuol farci vedere è la disperazione del personaggio senza nome (Harvey Keitel), il regista alla ricerca delle prime bobine introdotte nei Balcani. Le urla, gli occhi lucidi, il gesto di abbracciare i corpi appena diventati cadaveri, sono questi gli elementi che noi umani possiamo comprendere, poiché soffriamo sempre, ma moriamo una sola volta.

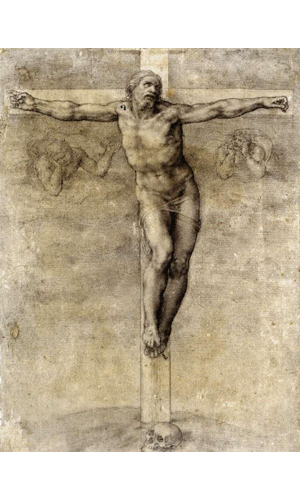

La figura di Cristo ha sempre affascinato l’uomo. Ciò che lo rende divino non è tanto la bontà o il perdono, ma possedere il potere di sconfiggere la Morte. Il resuscitare è l’evento più sconvolgente che l’uomo possa concepire. L’evento pasquale non è solo la pura vittoria di Cristo contro la Morte, ma persino la sbeffeggia, la deride mostrandole quanto la falce non possa sconfiggere la bontà. Che ci si creda o meno, la figura di Cristo è magnetica. Pasolini, all’interno de’ “Il Vangelo secondo Matteo”, inserisce tutta quella nostalgia verso il sacro che si sta polverizzando. Vediamo Cristo (Enrique Irazoqui), imbattersi continuamente in poveri disgraziati, predicare il suo verbo, compiendo miracoli: ciechi che ritornano a vedere, storpi che corrono di nuovo, persino morti resuscitati. Gesù raffigura tutto ciò che noi umani desideriamo, come diceva il primo positivista Feuerbach “Dio è nient’altro che la proiezione illusoria o l’oggettivazione fantastica di qualità umane”, il poter sconfiggere la Morte. “Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio” dirà Fellini e non c’è frase più azzeccata per descrivere la potenza del cinematografo. Ma, per quanto la figura di Cristo si avvicini alla macchina da presa, sarebbe un affronto per Bazin vederlo sullo schermo. Com’è possibile conoscere qualcosa che non è umano, ma che è oltre, soprattutto un qualcuno che riesce a comprendere e a domare qualcosa che noi tutti ammiriamo con terrore? Sarebbe una totale blasfemia per Bazin, anzi una “doppia-blasfemia”: mostrare la Morte e colui che l’ha creata e sa domarla.

Ma c’è chi ha osato ancora di più, chi invece di mostrare gli effetti della Morte ha deciso di antropomorfizzarla, vestendola con un lungo manto nero e truccandole la faccia di bianco cadaverico. La Morte si fa forma. Possiamo vedere i suoi sguardi, fotografare la sua postura, addirittura sentire la sua voce. “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman non è blasfemo, è totalmente illogico. Dare uno scheletro e della carne a qualcosa che fino ad allora esisteva solamente attraverso il suo atto è pura fantascienza. Una partita a scacchi diventa pura tensione hitchcockiana. La Morte (Bengt Ekerot) è invincibile, questo lo sappiamo ogni giorno, non ci resta che aspettare il momento in cui lo scacco matto segnerà definitivamente la fine per Antonius Block (Max von Sydow). Durante il film, scena su scena, i due si sfidano a colpi di stratagemmi ed inganni, chi per sopravvivere, chi per compiere il suo lavoro quotidiano. Gli scacchi non sono altro che l’oggetto psicologico per eccellenza, dove l’intelletto prevale sulla spada e lo scudo viene sostituito dalla furbizia. Ma chi pensa che la Morte sia la vera protagonista di tutto il film imbocca la strada più sbagliata da percorrere. Bergman attraverso la sua sensibilità fantascientifica comprende che la vera utilità della Morte nella nostra società è quella di farci apprezzare di più la Vita e tutto questo lo fa attraverso il personaggio del crociato Block, il quale distrarrà la Morte per far scappare una povera famiglia di saltimbanchi.

La Morte ci fa capire il potere del sacrificio, la meraviglia di ogni singolo particolare della vita, l’immensa bellezza nell’empatia con gli altri. Chi mostra scene di morte come meri oggetti di intrattenimento dovrebbe essere arrestato, non c’è dubbio. La mera mercificazione della violenza e della sua conseguenza è atto da condannare, ma non bandire (la libertà sovrasta ogni critica egoistica, compresa la mia).

Bazin, involontariamente, ha scatenato la sfida di molti registi, mostrandoci le capacità fantasiose di noi umani. La bellezza della sfida, del mettersi in gioco è qualcosa che nel cinema è molto più potente, perché più veloce all’elogio o allo scandalo di qualsiasi altra forma d’arte. Non a caso Gesù è così elogiato dall’uomo, lui, il paradosso del paradosso.

Fonti:

– A. Bazin, Che cos’è il cinema?, Garzanti, 1973.

– Come si muore nei film, articolo di Michele Dell’Ambrogio: http://www.cicibi.ch/10_11_morire/10_11_morire/presentazione_files/la_morte_al_cinema.pdf