In semiotica, il segno è definito come “qualcosa che sta per qualcos’altro, a qualcuno in qualche modo”. L’unione di significante e significato, però, non basta a dare un senso al segno. Due cose, anche se con la stessa matrice, possono significare cose diverse.

Quello che cambia è quel “qualcuno” che interpreta a proprio modo, o meglio dire “in qualche modo”. La fenomenologia, soprattutto da Kant in poi, contrasta violentemente il pensiero assolutista, della cosa data di per sé. È il fenomeno, ovvero l’intenzione soggettiva, a determinare le cose. Un libro non per forza è solamente quell’oggetto usato per leggere, può avere mille funzioni diverse: fermaporta, fermacarte, mattone, piatto ecc… Quello che cambia le carte in tavola di volta in volta è il soggetto o, più genericamente parlando, il contesto. Se il contesto cambia, il segno segue anch’esso questo processo.

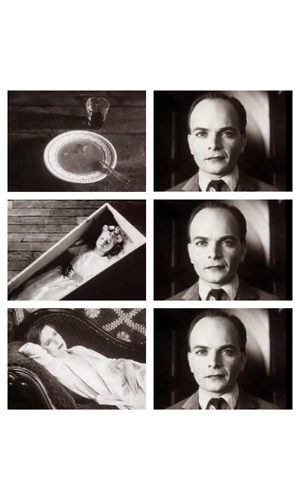

Nell’analisi filmica vale lo stesso. Niente è qualcosa in quanto tale. Non esiste un libro, saggio o manuale che elenchi ogni singolo elemento filmico, che sia inquadratura o taglio, con accanto un’unica funzione. Uno sguardo, ripetuto più volte, cambia di senso attraverso l’accostamento di immagini diverse, non a caso nel cinema si parla di inquadratura soggettiva (questo tema è stato già affrontato in articoli precedenti sull’effetto Kulesov e sull’accostamento tra le inquadrature).

Questo discorso sul relativismo dell’immagine e del senso di ogni cosa all’interno del profilmico e del filmico apre a mille altre questioni: il senso cambia da spettatore a spettatore, addirittura tra mittente ed emittente (spettatore e regista). Il cinema, ma anche tutte le altre arti, diventano scatole piene di segni differenti.

Una di queste questioni, tema fondante di questo articolo, è il colore. Come affermano i critici Gianni Rondolino e Dario Tomasi: “Non bisogna cadere in un equivoco molto frequente, pensare cioè all’uso espressivo del colore al cinema in un rapporto troppo stretto con la semantica del colore, ovvero col loro – presunto – significato simbolico” e continuano affermando che “La funzione semantica del colore […] poggia su un processo di costruzione proprio a ogni specifico film”. La cosiddetta psicologia dei colori, nel quale il rosso impressiona amore o passione, o addirittura sesso, il verde speranza o tranquillità, il blu tristezza o malinconia, è totalmente fuorviante dall’utilizzo vero e proprio di questi elementi. Uno stesso colore può significare una cosa o l’esatto opposto in due film diversi, ma anche in due sequenze distaccate dalla stessa narrazione.

Prendiamo un esempio qualsiasi per capire meglio: un film in bianco e nero come Schindler’s list (1993) di Steven Spielberg può sembrare insensato quando si parla di colore, eppure esso appare una sola volta, ma proprio grazie al contrasto con la freddezza dei grigi che risalta più di quanto avrebbe fatto accanto ad un arcobaleno.

kulesov: “Effetto Kulesov”(1922 circa)

Nella scena Oskar Schindler (Liam Neeson) e sua moglie Emilie (Caroline Goodall) si trovano a cavallo e osservano con orrore da lontano la crudeltà e la bestialità che i nazisti stanno compiendo sotto i loro sguardi. L’inquadratura si sposta (guarda caso) sulla soggettiva di Schindler, il quale osserva le strade e i quartieri della sua città. Egli è visibilmente scioccato da quello che sta osservando: ingiustizia, violenza e disumanità aleggiano per l’intera scena. Tutto quello che si trova in campo è amalgamato dal caos e dalle baraonde di persone costrette ad abbandonare le case di una vita con qualche valigia di fortuna. Ma ecco entrare in scena una figura distinguibile. La notiamo subito, prima grazie all’accompagnamento musicale di una dolce canzoncina cantata da voci fanciullesche, ma, soprattutto, dal contrasto di colore: il cappotto rosso acceso della piccola innocente si rende ancora più splendente attorniato dal grigio ripugnante. Nessuno sembra accorgersi di quella luce rosso fuoco, solo Schindler se ne accorge. Da lì in poi quello che ci è sembrato un imprenditore egoista e avido diventa il primo pentito di tutta questa tragedia, mutandosi in un uomo volenteroso di fare tutto il possibile per aiutare l’innocenza.

La scena seguente vede una neve fatta di cenere di persone cadere per tutta la città di Cracovia. L’imprenditore scoprirà immediatamente da dove questa neve provenga: non tanto distante dalla città ecco che vediamo l’inferno direttamente mostrato, reso reale da una storia che non deve essere dimenticata. Montagne di cadaveri in fiamme, nazisti allucinati e fosse scavate da chi poi ci andrà ad abitare riempiono gli occhi di Oskar e i nostri di orrore. Tra i cadaveri trasportati su carretti, ecco che ritroviamo il vestito rosso, ancora acceso e ancora sempre più scintillante. Ecco che Oskar Schindler si redime completamente, grazie alla forza della più grande atrocità che si possa vedere: l’uccisione dell’innocenza.

Ora, seguendo la logica della psicologia percettiva dei colori, il cappotto della povera bambina dovrebbe indicarci amore, passione o, addirittura…sesso. Pura follia, se non anche stupidità. Bisogna guardare al colore, come qualsiasi altro elemento del cinema, come un segno semiotico. Prima di questa scena il rosso non ha significato, non è persino presente nella tavolozza dei colori del film. Ma ecco che un determinato contesto posto in un determinato momento della storia dona a questo colore un segno perfetto. Spielberg, consapevole o meno, segue tutti i passaggi principali per il quale un segno è definito come tale: un segno è tale in quanto si differenzia da altri segni. Così il rosso si distingue dalla bicromia bianco-nero; un’altra caratteristica fondamentale è il compito principale di questo segno: esso, in effetti, è considerabile come un ponte. Il rosso, la seconda volta che lo vediamo, non è più qualcosa di sconosciuto, ma la nostra mente lo ricollega immediatamente alla figura della bambina che, vista con un occhio più metaforico, rimanda a quel senso di innocenza e purezza, mescolata e appoggiata come un sacco di patate con molti altri cadaveri trasportati sopra una carretta. Sembrerebbe che Spielberg ci voglia mostrare come queste caratteristiche morali siano ininfluenti, non diverse da un peso morto. Gli esseri umani non hanno più un’anima, né gli schiavi che diventano automi sofferenti, né gli schiavisti, diventati ingestibili, ai limiti della pazzia, arrivando a sparare verso una montagna di cadaveri.

Ci sarebbero mille altri esempi di questo tipo. Ci si potrebbe scrivere un intero libro su questo argomento. Il senso di tutto ciò, in conclusione, è uno solo: il colore non ha una valenza psicologica predefinita. Il rosso non è l’amore, il verde non è la speranza, il viola non è la lussuria e così via. Il vero significato di un colore si crea durante il film e prosegue per questa via durante tutta la storia. Anzi, il senso può persino cambiare durante il susseguirsi delle scene. Tutto dipende da come forma e contenuto comunicano di continuo. Potremmo addirittura azzardare ad affermare che la forma equivale al significante e la narrazione diventa il significato. Così pensando, il ricettore, il vero protagonista di questo processo, diventiamo noi, che siamo spettatori o registi di quello che assistiamo. Tutto è relativo, tutto è dipendente da come la nostra coscienza soggettiva interpreta le cose del mondo fisico e oggettivo. Essa si chiama fenomenologia. Essa si può anche chiamare cinema.

Fonti:

Fonti:

– Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi, UTET Università, Torino, 2019 (Terza edizione)

– Francesco Marsciani, Alessandro Zinna, Elementi di semiotica generativa, Esculapio, Bologna, 1991