Il restauro è un’attività necessaria per poter preservare le grandi opere del passato, ma nell’Ottocento ci si pose una domanda: era giusto che queste rimanessero immutate nel tempo? Che ci fosse un accanimento storico che le rendesse inalterate?

Più di un anno e mezzo fa Notre Dame de Paris fu arsa dalle fiamme e i danni furono numerosi: vetrate gotiche esplose a causa della pressione e del calore che si creò all’interno, il crollo della guglia e del tetto ligneo (uno dei pochi al mondo), statue, opere pittoriche e paramenti andati perduti per sempre… Di fronte a quelle fiamme ci siamo resi conto che, nonostante tutto, siamo ancora inermi di fronte alla potenza della Natura.

Ma, se si sanno almeno le basi della storia dell’arte, siamo consapevoli che non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima (infatti , poco tempo fa, è andata a fuoco anche la cattedrale di Nantes), la cosa importante è ricostruire ciò che è andato perso. Fu così che venne indetto un concorso per il restauro della chiesa, uno dei più importanti simboli francesi, che portò parecchio scalpore. Forse più dell’incendio stesso.

Le sottili mura della meravigliosa Cattedrale gotica, secondo i partecipanti, avrebbero dovuto portare il peso di parcheggi, giardini sospesi, di guglie fatiscenti al neon o in oro… Pazzie contemporanee che fecero immediatamente storcere il naso e che, soprattutto, riportarono in auge una domanda che divide sempre il mondo dell’arte: restaurare o non restaurare? Lasciare che l’opera faccia il suo corso vitale oppure inserirla all’interno di un progetto più contemporaneo, o, ancora, fare dei lavori nel rispetto del progetto originale?

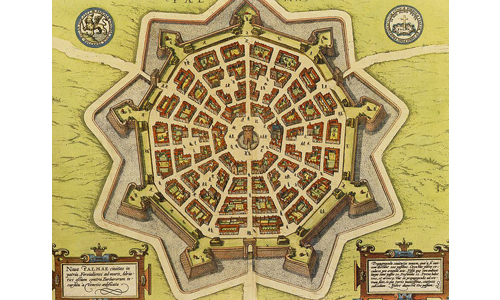

È un dubbio quasi amletico e nel mondo si trovano le più disparate soluzioni: Pompei è stata riportata alla luce ma non si è mai svolto un vero e proprio restauro delle opere non musealizzate; Lacaton&Vassal (di cui vi abbiamo parlato qui) hanno ristrutturato l’esterno del Palais de Tokyo, mentre l’interno è stato quasi totalmente raso al suolo, lasciando solo gli elementi di supporto. Molto più usata è quella linea di pensiero che prevede un restauro meno invasivo e che cerchi di mantenere l’idea originale e ne fu il simbolo proprio la Nostra Signora parigina.

Siamo nell’Ottocento e i popoli scoprono un improvviso e rinnovato amore per la patria e la propria storia, iniziò così una vera e propria corsa al recupero nazionale e dei propri monumenti. Molti erano distrutti, altri in condizioni pessime e si cominciò a chiedersi come fare e se dovevano essere salvati. Lo stesso decadimento degli edifici raccontavano una storia, ma qual era la più importante? La gloria del passato o l’abbandono del presente?

A porsi numerose domande al riguardo furono proprio i parigini che osservavano la loro cattedrale più importante sgretolarsi sotto i loro occhi. Erano ormai due secoli che il tetto e la guglia davano segni di cedimento e quest’ultima, praticamente, era crollata su sé stessa a causa dello stress climatico e alla negligenza umana . Fu così che il governo cittadino dovette cominciare a interrogarsi veramente e attentamente su che cosa fare, ma non era così facile.

Come già detto in quegli anni il problema del restauro era diventato quasi l’ordine del giorno e, come per ogni cosa, si svilupparono numerose scuole di pensiero, in questo caso ce n’erano principalmente due, completamente opposte e provenienti da due Paesi molto spesso in guerra tra di loro.

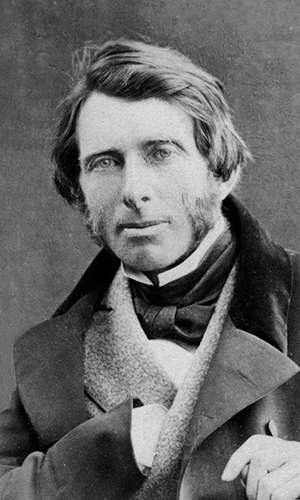

La prima fu quella di John Ruskin, inglese, classe 1819. Pittore e critico dell’arte, aveva un’idea interessante sul restauro: non doveva avvenire. Egli arriva a parlare di una religiosa sincerità dell’arte che deve essere ricercata sin dal momento in cui l’opera viene concepita. Infatti egli rifiuta il mimetismo ostentato alla natura, preferendo i valori espressivi di Turner e dei Preraffaelliti, che successivamente lo deluderanno con la loro ricerca naturalistica.

Per Ruskin, quindi, l’opera deve essere sempre sincera nei confronti del suo pubblico, evitarne la morte sarebbe un sacrilegio terribile. Le crepe dell’intonaco o della tempera e il colore distorto delle statue, sono paragonabili alle rughe del volto di un uomo o di una donna: raccontano una storia e lo scorrere del tempo.

Ovviamente non si aspettava che le persone abbandonassero un edificio alla prima mattonella scheggiata o ammaccatura di uno stipite, egli contemplava piccoli interventi di manutenzione, senza mai arrivare, però, alla manomissione dell’opera.

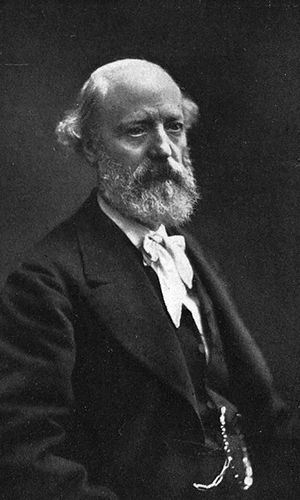

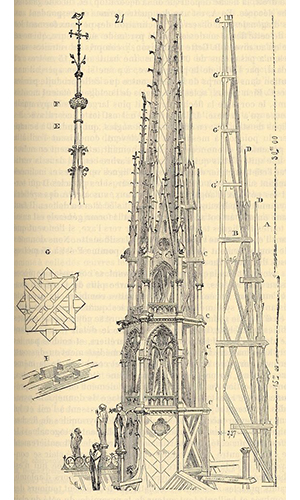

Di altra opinione era il parigino Eugène Viollet-le-Duc, architetto nato nel 1814 e che ebbe l’onore e onere di rimettere a nuovo numerose chiese gotiche e romaniche francesi. Le sue teorie sull’attività di restauro vengono spiegate in maniere esaustiva all’interno della mastodontica opera in dieci volumi del Dizionario ragionato dell’architettura francese dal XI secolo al XVI secolo (Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carolingienne à la renaissance, 1858-75). Egli spiega che, prima di tutto, il restauro è un processo che mira alla salvaguardia e alla ricostruzione di un edificio, arrivando, in alcuni casi, a raggiungere uno stato di iper-completezza. Per arrivare a ciò, però, è fondamentale studiare e comprendere ogni elemento, storico, artistico e culturale, della zona in cui è collocato l’edificio: nel suo precedente saggio, Musée des monuments fraçais, infatti, ribadisce più volte come il territorio francese di un mosaico di tradizioni architettoniche, perciò prima di procedere con i lavori è necessario occuparsi della stesura di una relazione scritta in cui si raccolgono tutti i dati necessari per rendere la struttura nuovamente viva.

All’interno del Dizionario ragionato, però, si prosegue e si arriva a spiegare come si possa raggiungere questo stato di perfezione: utilizzando i nuovi materiali costruttivi. Sembra un controsenso rispetto al punto precedente, ma Viollet-le-Duc spiega che è praticamente impossibile riuscire a utilizzare e a lavorare nel medesimo modo i materiali originali, quindi, tanto vale, sfruttare le nuove tecnologie, rispettando, comunque, le indicazioni stilistiche e storiche. Inoltre, per l’architetto, sarebbe uno spreco non farlo visto che si prestano ampiamente alla leggerezza del gotico.

Le teorie del francese sembrano lodare, quasi, una falsificazione dell’arte per permettere ai posteri di ammirare le opere meravigliose del passato, ma noi spettatori non ce ne rendiamo conto. Tutto appare armonico e continuativo, infatti, come potete ben immaginare, e ve lo avevo anticipato anche all’inizio di questo articolo, vinse Viollet-le-Duc questa battaglia ideologica. Oltretutto fu anche colui che, insieme a Jean-Baptiste Antoine Lassus, diresse l’ultimo restauro di Notre Dame e si occupò del progetto della nuova guglia, la stessa che collassò quella tragica notte.

Credo, personalmente, che comunque, anche se avesse vinto Ruskin, raramente la sua teoria avrebbe avuto un’applicazione molto lunga: l’idea di seducenti e sublimi rovine in mezzo alle città sono un sogno romantico ma che non può rimanere al passo con l’industrializzazione, la migrazione dalle campagne e l’aumento della popolazione. Non a caso, il critico d’arte inglese aberrava la cultura capitalista, immaginando il ritorno alle gilde medievali, dove l’artista era chiamato a lavorare costantemente e per tutto il tempo all’opera con pochi, se non addirittura senza, collaboratori. Ma oltre a ciò, mi sembra impossibile che qualcuno potesse veramente lasciar andare per sempre i colori meravigliosi del Cenacolo di Leonardo o la Cappella Sistina di Michelangelo.

Il tempo, le candele, la semplice e continua presenza umana le hanno private per secoli del loro originale splendore, ma dopo restauri lunghi decenni, oggi, possiamo ammirare uno spettacolo meraviglioso, vedere quello che realmente i grandi artisti hanno realizzato.

Un lavoro certosino, che fu affidato a grandi personalità del settore, le quali con dedizione hanno ridato vita a grandi capolavori. Viollet-le-Duc stesso raccomanda che alla professione si affaccino solo sapienti e meticolosi restauratori, in modo da evitare scempi, come quelli che furono proposti per Notre Dame durante quest’ultimo concorso. O quello che i restauratori spagnoli continuano a perpetuare facendo danni nella loro Terra…

FONTI

– E. Cicchetti, La galleria degli orrori (restaurati) https://www.ilfoglio.it/cultura/2018/06/28/gallery/la-galleria-degli-orrori-restaurati-202817/

-J. Ruskin, Le sette lampade dell’architettura, Jaca Book, 2016

-R. De Fusco, L’idea di architettura. Storia della critica da Viollet-le-Duc a Persico, Franco Angeli, 2003