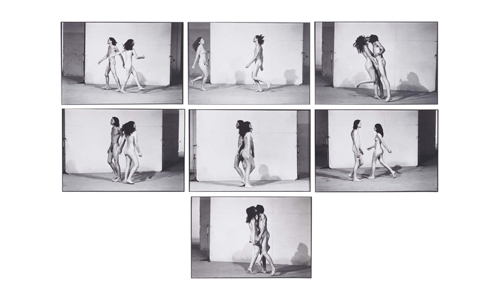

La fotografia non è nata immediatamente come uno strumento artistico, infatti la sua entrata in scena fu fatta davanti a grandi scienziati e dottori, all’interno di grandi centri scientifici. Questa riproduzione meccanica del mondo, perfetta sotto ogni punto di vista, senza nessuna selezione e omissione, doveva permettere di conservare il ricordo di quello che è stato nella sua interezza e di tramandarlo ai posteri.

di Jessica Caminiti e Silvia Michelotto

Sappiamo, sbirciando rapidamente nella linea di eventi della storia dell’arte, che le cose non sono andate proprio così e che le nuove tecnologie, non solo hanno permesso di avere immagini sempre più definite, ma anche più artistiche grazie a manipolazioni in post produzione. Eppure, almeno che la modifica non sia così palese, tendiamo a vedere nella fotografia una traccia del vero e non solo. È una traccia della memoria.

Viviamo in una società dove ormai c’è la compulsione allo scatto: tutti si possono improvvisare fotografi grazie a macchine fotografiche più o meno costose ma soprattutto a cellulari con obiettivi sempre più potenti e che permettono immediatamente, non solo di modificare la fotografia, ma anche di condividerla ai nostri amici grazie ai social. Siamo in un momento della storia dove, stranamente, non ci interessa vivere l’attimo bensì condividerlo con gente che non conosciamo grazie a immagini sempre più belle e instagrammabili.

Facilmente critichiamo queste scelte, ma allo stesso tempo non possiamo farne a meno perché è alla base del nostro bisogno di apparire in questa nuova società, così veloce e attenta agli aspetti più superficiali. Sarebbe da aprire un discorso immenso a livello psicologico e sociologico, ma non è questo il luogo. Non è questo il momento.

Quella stessa scelta di condividere ogni cosa che vediamo su un social network, su internet, magico e oscuro mondo dove ogni cosa rimarrà sempre indelebile, ha portato allo scoperchiamento del vaso di Pandora. Nonostante sia il 2020, nonostante siamo in una società evoluta tecnologicamente, umanamente abbiamo ancora molta strada da fare…

Qualcuno ha deciso di mettere in rete un video in cui si vede una persona uccisa brutalmente da un rappresentate dell’ordine, qualcuno che doveva proteggere la comunità e quello stesso malcapitato che si trovava a implorare di respirare sotto di lui e la sua uniforme. La morte di George Floyd è finita su ogni dispositivo connesso ad una rete internet e il mondo ha urlato e si è ribellato.

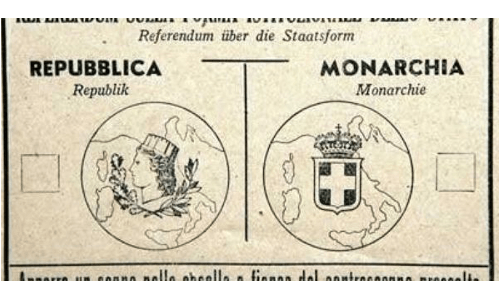

In questa settimana abbiamo parlato della nascita della Repubblica, della vittoria della democrazia. La voce di un popolo che ha deciso di farsi sentire, e che in questi ultimi giorni ha deciso di farsi udire nuovamente e a livello mondiale. Si sono alzate urla e parole forti e di cordoglio, ma anche silenzio. Un silenzio che è rimbombato sui social proprio nel giorno dell’anniversario in cui il nostro Paese ha deciso che sarebbe stato il Governo ad avere paura del popolo e non viceversa.

Sembrerebbe esserci un lieto fine in questa storia, forse la nascita di un mondo migliore, ma non è così.

Siamo assuefatti di immagini strazianti e di tragedie, dalle fosse comuni frutto della follia dei Nazisti alla strage della Stazione di Bologna. Dalle nuvole di fumo dalle Torri Gemelle a quel poco che rimane della strage di Capaci. Dal corpo distrutto di Igrid Escamilla al corpicino del bambino annegato che sperava di raggiungere finalmente un luogo di pace. Dalla morte di Stefano, massacrato a quella di George fino al vecchietto con il bastone buttato a terra da un poliziotto in tenuta antisommossa con l’unica colpa di chiedere rispetto della vita di tutti, e per finire con un’elefantessa che muore in piedi con il cucciolo che aveva in grembo per la crudeltà umana. E di queste immagini ce ne saranno ancora e ancora in futuro e queste devono essere le nostre pietre d’inciampo. Dobbiamo cadere, farci male, piangere ma rialzarci con la voglia di fare meglio dei nostri predecessori.

Sono fotografie che meritano di incastonarsi nella nostra anima per sempre come ricordi, perchè devono tappezzare la nostra mente, le nostre strade per dimostrare che possiamo essere migliori di così, che non dobbiamo per forza sottostare alle ingiustizie.

E sì, fa male pensare che la tanto agognata umanità, la vicinanza e la compassione per il prossimo che doveva nascere con la pandemia alla fine sia rimasta un’utopia per molti. Il razzismo, il sessismo, gli abusi di potere e l’odio sono ancora qui, tra di noi.

La domanda, ormai, sembra ovvia: Che c’entra un blog d’arte con questa faccenda? Perché parlare? Perché schierarsi?

La risposta è semplice! L’arte è tutto, rappresenta il bello e il brutto della vita, ma è soprattutto memoria, in particolar modo l’arte contemporanea. Numerosi sono gli artisti che hanno parlato di stragi e di dolore utilizzando la fotografia o immagini e sculture simboliche, ma sono tanti quelli che hanno sottolineato l’importanza della Memoria, quella che rimane indelebile proprio grazie a quelle immagini di cronaca che si trovano sui giornali, sui libri di storia, in internet e, ora come ora, sui social . Cariche di una loro bellezza sublime, fatta di stupore, dolore e di orrore, che si conficcano nella nostra mente e non ci abbandonano. Sono altre immagini su cui dobbiamo che dobbiamo portarci sulla coscienza e su cui dobbiamo riflettere continuamente chiedendoci: è solo questo il ricordo che vogliamo lasciare ai posteri?.