François Truffaut è indubbiamente il più sensibile artista cinematografico di tutti i tempi. Egli non è artista perché ha sviluppato la sensibilità lavorando sull’Arte, ma ha scoperto quest’ultima attraverso la sua innata attenzione alla realtà. Il cinema non è semplicemente un lavoro, nemmeno un’arte. Il suo rapporto con essa va al di là del semplice amore, al di là dell’ossessione religiosa. Per Truffaut il cinema è la vita.

“Senza di essa la vita non avrebbe senso” direbbe. Questa è la sua filosofia. Il fine di raccontare storie attraverso immagini non è l’appagamento personale, né il tentativo di mostrare una propria morale, ma è vivere. Così il regista francese mette sullo stesso livello l’amore nel girare e l’amare. Nel parlare della morte, Truffaut abusa dell’espressione “uscire di scena”. La vita non è altro che una bobina infinita, dove il tempo non è misurato in secondi, ma in fotogrammi. L’occhio è un obiettivo, la realtà un “piacere degli occhi” appunto. Guardare i film di Truffaut non significa imparare come fare cinema, ma impariamo a riflettere sulla vita. Ad ogni immagine rivelata impariamo ad esistere. Cogito ergo sum, questa è la sua filosofia.

Per Truffaut il paritismo è un concetto inesistente, per lui indubbiamente la donna è superiore all’uomo. L’amore, non nel senso smielato, è la forza che spinge l’uomo a vivere. Così Truffaut non dichiara il proprio amore per una donna attraverso una poesia recitata, né regalando fiori paragonandoli alla bellezza del volto, bensì lo fa attraverso il cinema. Fanny Ardant, il suo amore finale fino alla sua prematura morte a cinquantadue anni, sarà la sua Musa ispiratrice. “La signora della porta accanto” girato nel 1981, sarà l’inizio del breve sodalizio tra il regista e l’amata attrice. Ardant è l’archetipo truffuoniano della perfetta attrice: “ho apprezzato in Fanny Ardant le qualità che chiedo quasi sempre alle protagoniste dei miei film: vitalità, coraggio, entusiasmo, umorismo, intensità, ma anche il gusto del segreto, un lato scontroso, un sospetto di ritrosia e, soprattutto, qualcosa di vibrante”.

Bernard (Gérard Depardieu) e Mathilde (Fanny Ardant) si rincontrano dopo anni. Loro sono cambiati, entrambi hanno una vita diversa, eppure, c’è qualcosa che ancora non è cambiato dopo tutta questa lontananza: l’amore sensuale. Truffaut sceglie di non usare il flashback per raccontare. Bensì è il dialogo, dopo tanti anni, il motore della macchina del tempo. Questo è l’esempio perfetto dell’Arte che nasce dalla sensibilità. L’importante per Truffaut non è mostrare le azioni che hanno condotto all’allontanamento, ma trasparire le emozioni dei due amanti mentre ne parlano, capire come si sentono, cosa pensano dopo tutto il tempo trascorso. Nessun segreto può essere taciuto, dentro un piccolo villaggio niente può essere trascurato, nessun ricordo può rimanere solo un ricordo. Tutto diventa pubblico, visibile. Scoprire attraverso le parole il punto di vista dell’altro spaventa. Lo stesso Depardieu, finito di girare la prima scena, disse a Truffaut: “Quando Fanny mi ha guardato negli occhi per salutarmi mi ha spaventato, e vedo chiaramente cosa gireremo: un film d’amore che farà paura”.

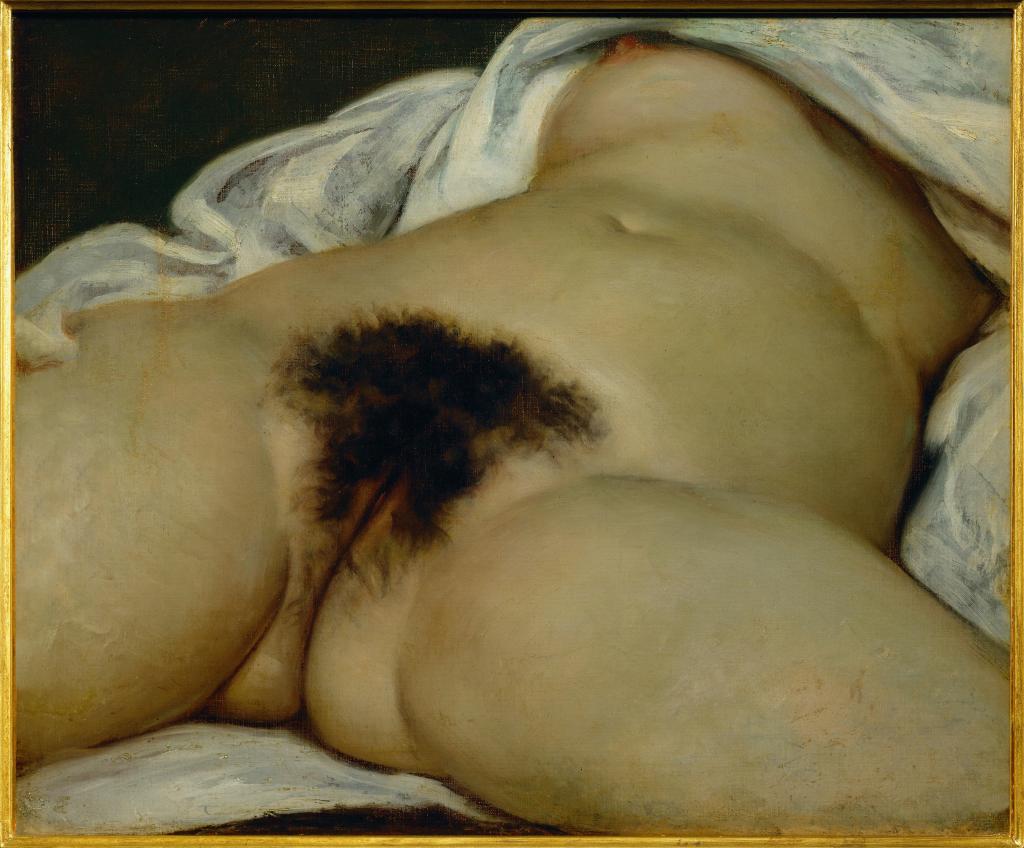

L’amore per Fanny nasce nell’esibizione dei propri sentimenti quando pensa al film. È contenta di recitare, non nasconde questa emozione. Le riprese che Truffaut dedica alla Ardant ci fanno capire quanto quest’uomo sia innamorato, sia del suo splendido corpo che del suo modo di fare, una recitazione di potente immedesimazione e controllo. Truffaut filma la sua sensualità non per noi, ma per lui stesso e il suo occhio dietro la cinepresa ci ricorda il voyeurismo: come un fanciullo che scopre il corpo femminile dalla fessura di una porta. La macchina da presa diventa per Truffaut stratagemma per conoscerla meglio, per esplorare i suoi gesti e i suoi pensieri. I dettagli sulle cosce, i vestiti leggeri creatori di un effetto vedo non vedo, i gesti sensuali da seguire scritti nel copione, sono tutti stratagemmi che Truffaut utilizza per scoprire il suo ultimo amore. È la seduzione dello spiare, senza che la persona spiata sappia di essere osservata. Mi diverte pensare che il regista, nella scena dove Mathilde danza dopo che il vestito le si è strappato di dosso, sorrida dietro le quinte. Il sorriso di un bambino, soddisfatto nell’essere riuscito a compiere il suo desiderio di nascosto. Potremmo definirlo l’inganno fanciullesco, uno stratagemma non inteso come errore o di tradimento della fiducia, quanto più un aggirare la situazione per conoscere meglio una persona. “La signora della porta accanto” è un’innocente bugia al fine di conoscere il proprio amore.

Il loro amore durerà poco, ma sarà intenso, perché entrambi si capiscono, sono unici nel loro genere. Autenticità è la parola perfetta per descrivere questo rapporto. La stessa Ardant dichiara: “Truffaut è una persona autentica. Quando mi guarda, mi guarda veramente. Quando mi tiene la mano mi tiene veramente la mano”. Un amore nato dal cinema. Truffaut non avrebbe potuto chiedere di più. L’amore di Truffaut per lei sarà quello più vicino a quello per il Cinema, che avrà un nuovo nome per lui: Fanny Ardant.

Fonti:

– “Il piacere degli occhi”, François Truffaut, Minimum Fax, Roma, 2010;

– “La passione secondo Truffaut” (La passion selon Truffaut): https://www.youtube.com/watch?v=3o_Q75FsMqo;

– “Introducing Fanny Ardant” , François Truffaut, Unifrance Film Magazine, Parigi, dicembre 1981